岩下宣子さん マナーデザイナー

現代礼法研究所主宰。NPO法人マナー教育サポート協会理事・相談役。企業をはじめ、学校・商工会議所・公共団体などで、マナー指導や講演などを行う。「マナーとは相手を思いやること」を信条に、ゼクシィでも悩める花嫁さんへの愛あるアドバイスでおなじみ。マナーに関する著書多数。

結婚式に夫婦で招待されたら、ご祝儀をいくら包みますか?相手が友人や同僚の場合は3万円、きょうだいの場合は3~5万円が相場とされているので、単純に倍の6万円、10万円でもいい気もしますが、「結婚式では“割り切れない”奇数を包むのが常識」という説もあり、迷ってしまいますよね。今回は、夫婦や家族で出席する際のご祝儀額やご祝儀袋の書き方などを詳しく解説します。

岩下宣子さん マナーデザイナー

現代礼法研究所主宰。NPO法人マナー教育サポート協会理事・相談役。企業をはじめ、学校・商工会議所・公共団体などで、マナー指導や講演などを行う。「マナーとは相手を思いやること」を信条に、ゼクシィでも悩める花嫁さんへの愛あるアドバイスでおなじみ。マナーに関する著書多数。

ご祝儀の相場は、ふたりの年齢と

新郎新婦との関係性によって異なる!

##s##友人や同僚から夫婦で招待された場合、ご祝儀を連名で包むなら5万円を目安に。ゲスト側としては、「飲食代+引出物代に相当するくらいは出したい」と考えてしまいますが、夫婦の場合、引出物が1つというケースも多いので、このくらいの金額でも問題ありません。##e##

ちなみに夫婦一緒ではなく、新郎・新婦それぞれの友人や同僚として招待された場合には、各自で3万円ずつ包んで渡しても大丈夫です。

##s##親族の場合は、相手との間柄で判断するといいでしょう。例えば渡す相手が妹や弟なら10万円などやや上乗せしたり、ふたりより収入のある姉や兄には5万円でも十分に喜んでもらえるはず。##e##もちろん、ふたりが「もっと包みたい」と思ったら、間柄や年齢にかかわらず、自分たちで金額を決めても構いません。なお、親族の場合は「お互いさま」という暗黙の親族ルールが存在することもあるので、迷ったら親に相談してみましょう。

##s##部下の場合は、親しさなどお互いの関係性に合わせて5万~7万円が目安です。##e##注意が必要なのは招待してくれた相手が上司の場合。##s##一般的に、目上の人に過分なお祝いを包むのはマナーに反する##e##ので、夫婦で5万円包めば十分です。

上でも触れたように、結婚式では「割れる」「別れる」というような言葉を避けるため、ご祝儀も「割り切れる偶数」を避け、3万・5万・7万円といった奇数の額を包むのが一般的です。ただし一部例外があります。9万円は奇数ですが「苦」を連想させるので避けた方が無難で、8万円は偶数でも「末広がり」の縁起の良い数字として歓迎されます。また、10万円も偶数ではありますが、切りの良い数字であることと、「1」という奇数が入っているためOKとされています。

追加で包むご祝儀の金額は、

子どもの年齢・人数によって異なる

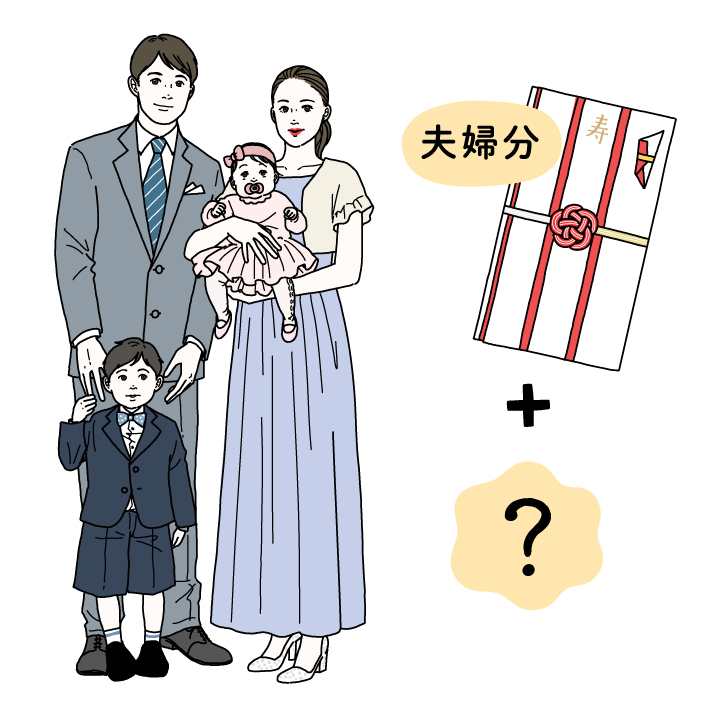

ご祝儀はあくまでもゲストの気持ちなので、会費のように厳密に計算することはありませんが、金額を考える際のポイントは、「新郎新婦への感謝の気持ち」です。例えば赤ちゃんには飲食代が発生しないことが多いので、ご祝儀も夫婦の分だけでいいのでは?というのは少し想像力に欠けるかも。もしかするとベビーベッドや授乳室が手配されていたり、赤ちゃんがぐずったときに駆け込める別室を取ってくれているかもしれません。

##s##子どもを連れて参加する場合のご祝儀は、夫婦分のご祝儀5万円にプラスして、5000~1万円程度包むのが理想ですが、偶数や中途半端な金額にならないよう、プラスの部分は品物を贈る方法もあります。##e##

子ども連れで招待される際には、お子さまランチを用意してくれるケースがほとんどです。さらに中学生以上になると、大人と同じ料理が提供されることが多いのでそのあたりも念頭に。##s##大人の飲食代を2万円と計算したとき、子どもの年齢が小学生までなら1人当たり5000~1万円、中学生以上なら1万~1万5000円を目安に上乗せしておけばお互いにすっきり。##e##

例えば夫婦+入学前の子ども2人で招待される場合は、5万円+1万~2万円を包みましょう。こちらも偶数になりそうな場合は、ギフトなどで上手に調整を。

最初からひとりでの出席を伝えているならご祝儀もひとり分で構いません。一方、出席の返事をしながら、欠席することになった場合は配慮が必要です。一般的に料理や引出物のキャンセルが可能な時期は式の2~3週間前まで。その時期を過ぎて欠席する場合は、当初予定していた通りのご祝儀額(夫婦で5万円など)を包むのがマナーです。

ご祝儀3万円は単独で出席する場合の相場。夫婦でその金額だと、ふたり分の飲食代も賄えず、新郎新婦に負担をかけてしまうことになります。場合によっては「常識に欠ける」と思われ、距離を置かれてしまうケースも。せっかくのお祝いムードに水を差さないよう、最低でも5万円は包みましょう。

「結婚式のご祝儀は奇数で」という原則に従うと、6万円は避けた方が無難です。とはいえ5万円の次は7万円ということになり、この2万円の差は大きいですよね。6万円を<1万円札5枚+5000円札2枚=お札7枚>と奇数に整える方法もありますが、正直そこまでして……という印象は否めないし、お札の準備が間に合わなかったのかな?と思われる恐れも。##s##ここはすっきり5万円を包み、上乗せしたい「気持ち」の部分を品物やギフトカードなどで渡すのがおすすめです。##e##

「夫婦で出席してほしい」と招待してくれたのなら、連名で5万円を包んでもOK。自分たちの結婚式の際にそれぞれから3万円もらったからといって、同じ額をお返ししなくてはと思い悩む必要はありません。ただ、これからも家族ぐるみでずっとお付き合いをしていきたい相手なら、7万円など相場より少し多めに包んで、ふたりの祝福の思いを伝えてみてはいかがですか。

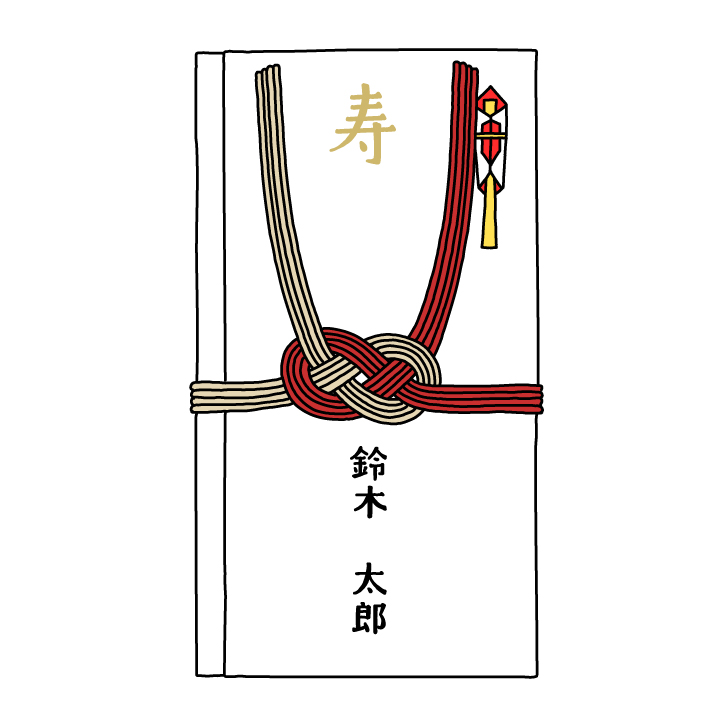

記載パターンは「代表者のみ」

もしくは「連名」の2種類

夫婦で招待された場合のご祝儀袋の表書きには、いくつかパターンがあります。

まずは夫婦どちらかの名前を代表で記載するケース。##s##どちらの名前を記載しても問題ありません。##e##相手が夫の新族や友人なら夫の名前、妻の親族や友人なら妻の名前を記載するなどもOKです。

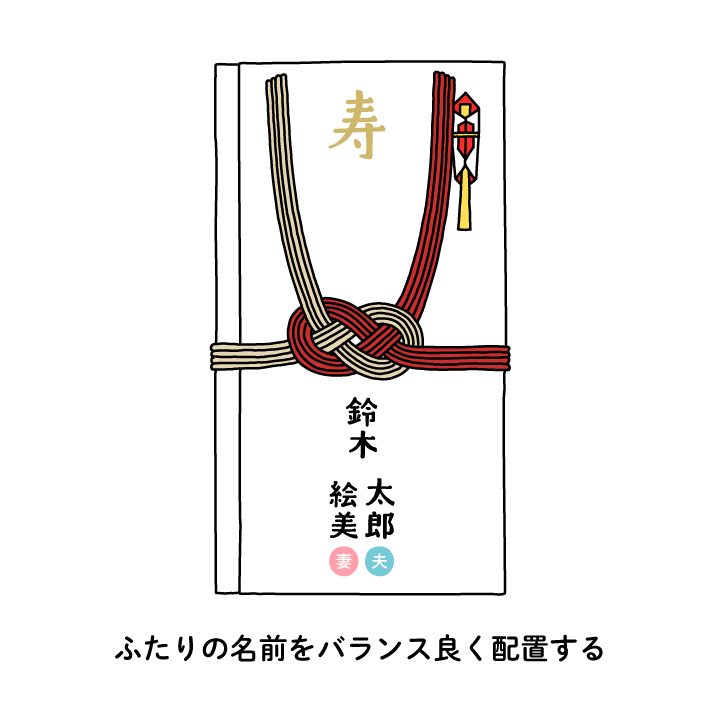

連名で記載する場合は、##s##夫婦の名前がご祝儀袋の中央にくるようバランス良く配置しましょう。##e##パートナーが別姓の場合は、それぞれの氏名を書きましょう。

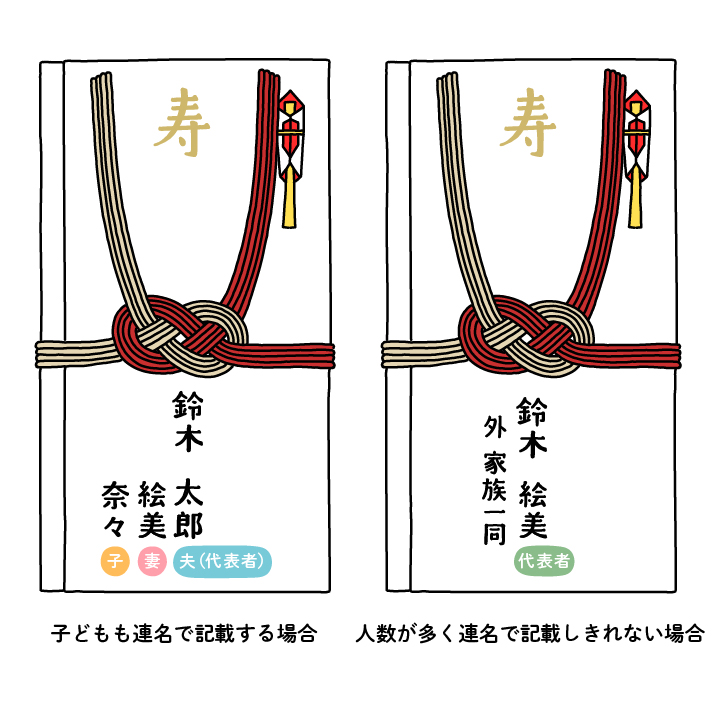

まず、代表者一名の氏名を中央に書き、その左側に子どもが最後になるよう家族の下の名前だけ記載します。見た目を考えたとき、連名で表記するのは3名までがベター。短冊の場合はさらにスペースが狭まるので夫婦2名のみの連名にするか、もしくは代表者の氏名の左横に小さく「外 家族一同」と添え書きを。

##s##式当日に持参するご祝儀袋には、出席者の名前を記すのが基本。書留などで送る場合を除き、欠席する人の名前は書かないのがマナーです。##e##

中袋の場合も同様、

「代表者のみ」「連名」どちらでもOK

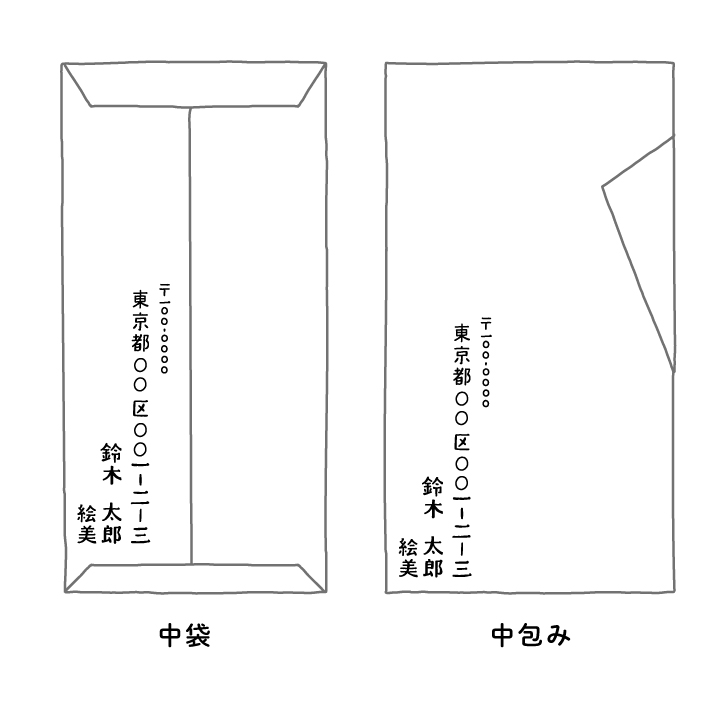

ご祝儀袋は中の封筒(中袋/中包み)にも名前や住所を書くのを忘れないようにしましょう。記載がないと上包みを外して取りまとめる際、誰から頂いたものなのかがわからなくなってしまいます。

##s##こちらも代表者のみ・連名のどちらでも構いませんが、表書きを連名にしている場合、くどく見えないよう、中袋はどちらか片方の名前にしてもいいでしょう。##e##

ほかにも、中袋の表面に金額を漢数字できちんと書き、表書きには濃い墨の筆ペン(もしくは毛筆)を使うなど、ご祝儀に関する知っておきたいマナーはいろいろ。詳しくは下の記事もぜひご参考に!

結婚式に招待されたら、お祝いの気持ちを込めて「ご祝儀」を持参しますが、実は金額だけでなく、ご祝儀袋の選び方や書き方、受付での渡し方などにもルールがあることをご存じですか? ゲストとして知っておきたいさまざまなご祝儀のマナーをぜひご参考に!

取材・文/南 慈子 イラスト/二階堂ちはる 構成/紺矢里菜(編集部)

※掲載されている情報は2023年6月時点のものです

結婚準備完ぺきマニュアル

結婚準備完ぺきマニュアル