LGBTQ+カップルの婚姻と法制度の“今”とは

日本には、法律上同性であることで婚姻ができないカップルがいて、さまざまな困り事が生じています。実際どのような困り事があるのか、また今の世の中の動きやパートナーシップ制度のこと、世界にも視野を広げて、「婚姻」について見ていきましょう。

「同性婚」の現状ってどうなっているの?

日本の法律では『同性婚は認められていない』

現時点では、日本では法律上同性カップルの婚姻が認められていません。

民法や戸籍法では、同性同士の婚姻を明確に禁止はしていませんが、「夫婦」という言葉などが男女を前提としているため、「同性婚はできない」という解釈が一般的です。

同性カップルが婚姻届を提出しても、受理されません。「婚姻の平等」を実現するには、民法を改正して「夫婦」を「婚姻の当事者」などに置き換えることで可能になるといわれています。

*本記事では便宜上「同性婚」という表現を用いていますが、制度を求めているのはトランスジェンダーやノンバイナリーなど、必ずしも「同性」とは限らないカップルも含まれます。本記事は、そうした人々も含めた「婚姻の平等」について扱っています。

法的な婚姻ができないと、どんなことが?

同性カップルが法的に婚姻ができないことで、さまざまな困り事が生じてしまうと指摘されています。

・相続権などがなく、自動的に財産を受け継ぐことができない

・パートナーが亡くなった時、一緒に暮らしていた住まいから退室しなければいけない可能性がある

・配偶者控除などを受けられない

・女性同士のカップルが精子提供を受けて子どもを育てている場合。法的に親子関係と認められていないため、子どもが急病でも、病院から「血縁の親を連れてきてください」と言われてしまうことも

・同性パートナーが病院に搬送されても、法的な家族ではないことから連絡を得られなかったり、病状説明を受けられなかったりする可能性があり、面会や手術の同意ができないことも

当事者はさまざまな困難に直面しています。

パートナーシップ制度の広がりと限界

地方自治体から変化の動き

「同性婚」が日本で認められない現状の中、地方自治体では性的マイノリティーのカップルの関係を承認する「パートナーシップ制度」の導入が広がっています。

2015年に東京都渋谷区と世田谷区で導入されてから525以上の自治体に広がり(2025年4月時点)、人口カバー率(日本の人口のうちパートナーシップ制度が導入されている自治体の人口の割合)は9割に上っています。

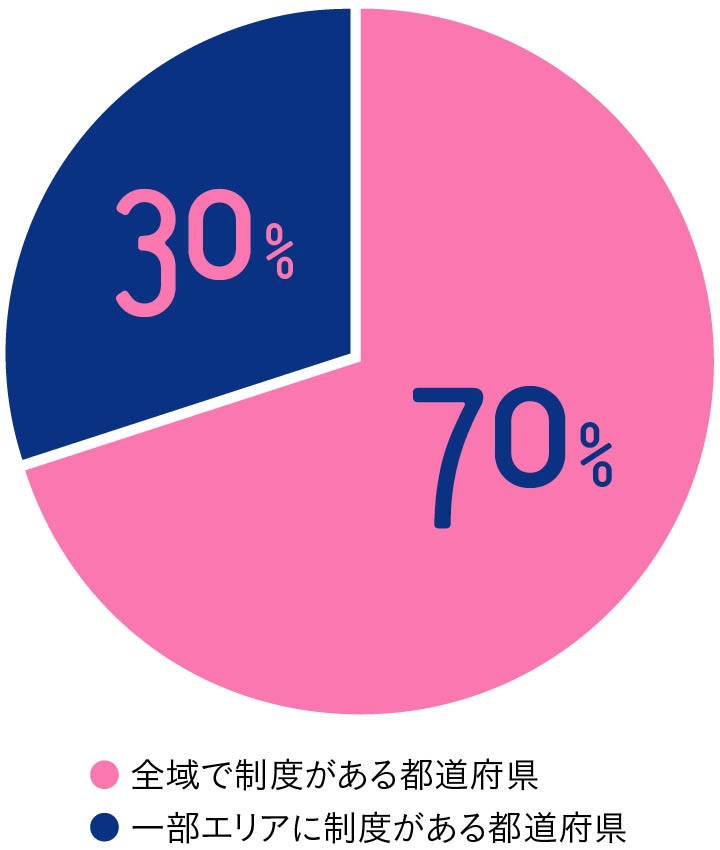

パートナーシップ制度の導入率をチェック!「制度なしの都道府県」はゼロに

47都道府県のうち、全域で「パートナーシップ制度」を導入しているのは「33都府県」で全体の70%。一部エリアに「パートナーシップ制度」を導入しているのは「14道府県」で全体の30%。

パートナーシップ制度があれば、自治体の公営住宅への入居、住宅の共同ローン、病院での面会や手術の同意、生命保険の受取人などの対象になれることがあります。

すると「同性婚ができなくてもパートナーシップ制度があれば良いのでは?」と言われることもありますが、パートナーシップ制度には法的効果がないため、財産相続や配偶者控除などを受けることはできません。

パートナーシップ制度が、すべてを解決するわけではないといわれています。

*出典:データは「公益社団法人 Marriage For All Japan -結婚の自由をすべての人に」調べ。(把握できていない導入自治体がある可能性があり、実際に導入している自治体はさらに多い可能性があります)

「結婚の自由をすべての人に」訴訟について

全国に広がる「結婚の自由をすべての人に」訴訟とは?

同性カップルが結婚できない今の法律は憲法違反だとして、2019年に複数のカップルが札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の地方裁判所に提訴しました。これらは「結婚の自由をすべての人に」訴訟と呼ばれています。

地方裁判所と高等裁判所では「憲法違反」の判決が下されている

すでにすべての地方裁判所(以下、地裁)の判決と、東京第二次訴訟を除く5地域すべての高等裁判所(以下、高裁)の判決が出揃っており、地裁・高裁の判断10件中9件で「憲法違反」の判決が下されています。

地裁判決では、唯一大阪地裁だけが「合憲」判決を下しましたが、その後の高裁判決では逆転「違憲」判決が出されました。

訴訟では、地域によって一部主張に差がありますが、基本的には法律上同性のカップルが結婚できない今の法律は、憲法24条が保障する「婚姻の自由」や、憲法14条の「法の下の平等」、または憲法13条の「幸福追求権」に違反するのではないかと主張されています。

これに対し、札幌高裁は「婚姻の自由」は異性カップルだけでなく同性カップルも「同じ程度に保障している」と判断し、東京高裁は、同性カップルが法律上の「配偶者」として保障されないことは差別的取り扱いだと示しました。

福岡高裁は、同性カップルを婚姻制度の対象から排除することは、同性をパートナーとして選択する者の「幸福追求権」を侵害しているとし、名古屋高裁は、同性カップルが「法律婚」の制度を利用できないのは差別的取り扱いだと判断しました。

大阪高裁も同性カップルを法律婚から排除することは、「個人の尊厳」を著しく損なう差別的取り扱いだと判断しています。

「最高裁も違憲判決の可能性は高い」との見方も

裁判所が憲法違反の判決を下すのはハードルが高いといわれていましたが、ここまでほぼすべての裁判所が違憲と判断している結果に。司法は、国に早急な法整備を促していると考えられています。

今、ステージは最高裁へと移り、最高裁判決は2026年中にも下されるのではないかと予想されています。2019年の提訴時は、最高裁が違憲判決を下すのはなかなか難しいといわれていましたが、現在は専門家の中にも「違憲と判断される可能性は高い」との見方が高まっています。

同性婚を法律で認めるべき?

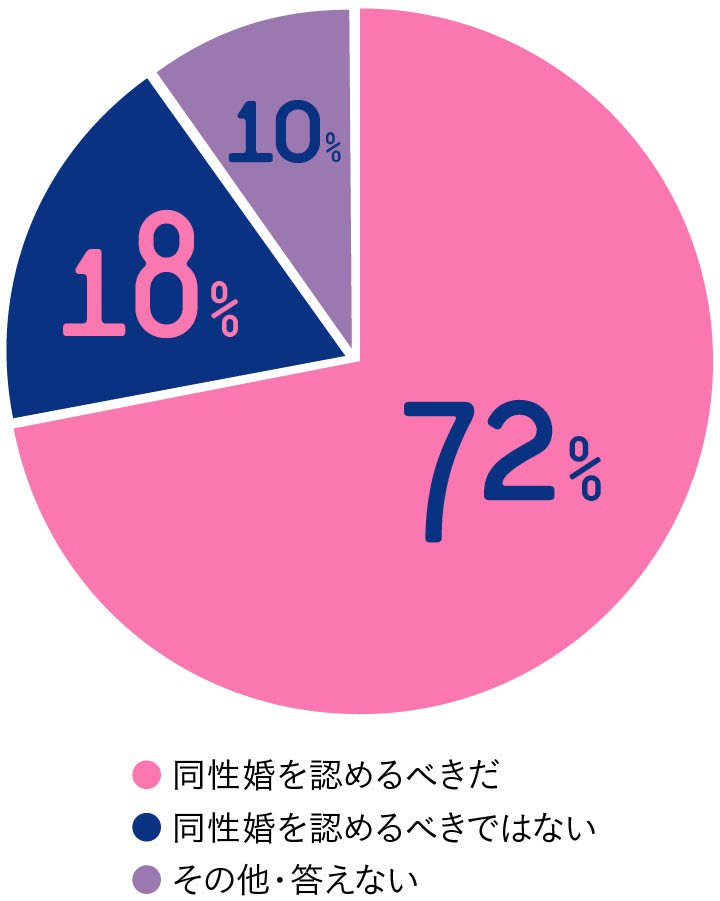

世論が高まるなか7割が「認めるべき」と回答

朝日新聞社による2023年2月の世論調査では、「同性婚」を「認めるべきだ」は72%に上り、「認めるべきではない」の18%を大きく上回る結果でした。8年前は「賛成」41%、「反対」37%とほぼ同じでしたが、近年、賛成の割合が増えているようです。

共同通信社による2023年5月の世論調査でも、「同性婚」を「認める方がよい」が71%で、「認めない方がよい」は26%でした。

マイノリティーの人権を多数決で決める考え方は、多数派が賛成しない限りマイノリティーの権利が認められないことになってしまうため、注意が必要との指摘もあります。その上でも、複数の世論調査で、同性婚法制化への賛成が反対を大きく上回っているという点は重要といえそうです。

*出典:グラフデータは朝日新聞社世論調査(2023年2月18日・19日実施)

経済界からも「同性婚の法制化」を求める声

企業独自の「ファミリーシップ制度」の導入も

経済界からも、「同性婚」の法制化を求める声が上がっています。近年は、大企業を中心に同性パートナーがいる従業員に対し、福利厚生を適用する企業が増えています。独自に「ファミリーシップ制度」を設け、同性パートナーとその子どもも家族とし、育休や産休を利用できるようにした企業もあります。

また、日本で同性婚の法制化がされると、結婚式やハネムーンなどのウエディングイベントをはじめ多方面で高い経済効果が出るとの試算もされています。

経済的な側面だけでなく「同性婚」をすでに認めている国では、国民の幸福度の向上が確認されているという報告もあるようです。

619の企業・団体が「婚姻の平等」に賛同

2020年に始まった、婚姻の平等に賛同する企業を可視化するためのキャンペーン「Business for Marriage Equality」には、619の企業・団体が賛同を表明しています(2025年5月12日時点)。

背景には、人権の観点から「同性婚」の法制化が必要であるという考え方と同時に、在留資格や公的年金などの社会保障、子どもの養育などの面で同性パートナーをもつ従業員が安心できない国では働きづらく、国際競争力や人材獲得においても不利になってしまうといった指摘もあります。

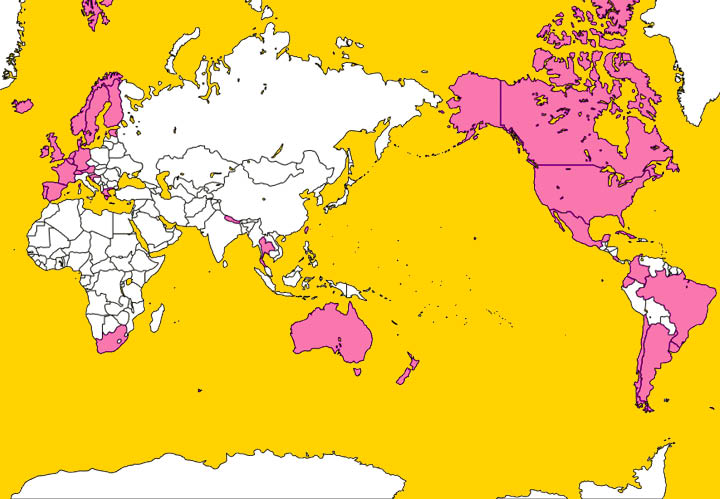

同性婚に対する世界の動きは?

アジアの同性婚法制化は台湾から

世界では、1989年に初めてデンマークで同性カップルの関係を法的に保障する「登録パートナーシップ法」ができ、2001年にはオランダで「同性婚」が認められました。

現在、世界39の国と地域(上記地図のピンク)で「同性婚」が認められています(2025年1月23日時点)。

欧米だけでなく、アジアでも2019年に台湾で同性婚が認められ、ネパールやタイでも法制化されています。

*出典:データはMARRIAGE FOR ALL JAPAN

「同性婚」を巡るよくある勘違い

ここでは「同性婚」に関して、よく聞かれる勘違いについてクリアにしていきましょう。

「憲法は同性婚を禁止!?」「同性婚を認めるには憲法改正!?」は本当?

憲法24条1項の「両性」が男女を指しているから、「同性婚」は禁止されているという声がありますが、例えば憲法21条2項の検閲の禁止など、憲法は「してはならないこと」を明確に禁止する性格の法といわれています。

前出で紹介した「結婚の自由をすべての人に」訴訟のすべての判決も、憲法は「同性婚」を禁止していないという前提に立っています。憲法24条の趣旨は、結婚は戸主である父親が決めるのではなく、ふたりの合意によって決められるという家父長制からの脱却でした。

「同性婚」を法制化するためには、憲法改正をする必要はなく、民法や戸籍法など法律を改正することで実現を目指し、議論が進められています。

「結婚できなくても一緒にいるだけでいいのでは?」の声もあるけれど…

すでにお話しした通り、法律婚が認められないことで相続や配偶者控除、子どもの養育、病院での家族扱いなどさまざまな場面で困り事が生じてしまいます。ただ一緒にいるだけでは、こうした権利は守られにくく、法律によって守られることが多くあるのも事実です。大切なパートナーと安心して暮らしたいという想いに性別は関係ありません。異性のカップルであっても同性のカップルであっても、公平に扱われることが求められています。

「同性婚を認めると少子化に繋がる?」って聞いたことが…

多くの国ですでに「同性婚」が認められていますが、それによって少子化が進んだ国はなく、「同性婚」と少子化に因果関係はないといわれています。さらに同性カップルでも、すでに子どもを育てている人たちがいます。

「同性カップルが子どもを持った際、その子がかわいそうでは?」の声も…

さまざまな調査研究で、同性カップルに育てられた子どもは、異性カップルに育てられた子どもとなんら変わらないといわれています。

問われるべきは、同性カップルとその子どもではなく、「かわいそう」と捉える人たちの認識かもしれません。

ゼクシィは「ふたりで生きていく」ことを応援します!

一緒に生きていくと決めたすべてのふたりが、等しく祝福され、安心して暮らしていける社会になるために、ゼクシィは何ができるでしょうか。

リクルート(ゼクシィ)は、日本国内における婚姻の平等に賛同する企業を募るキャンペーン「Business for Marriage Equality」への賛同を表明しています。

ゼクシィは、ふたりで生きていくことを応援するブランドとして、ブライダル業界に携わる皆さまとこのような現状、情報を共有しながらウエディングの現場からできることに一つ一つ取り組んでいきたいと思います。

協力/松岡宗嗣 編集・構成/千谷文子 D/mashroom design

※掲載されている情報は2025年5月時点のものです

- 結婚決まりたて

- ふたりらしい

- 安心したい

- じっくり読む