パートナーシップ制度って何?基礎知識とLGBTQ+カップルの声

日本で初めてパートナーシップ制度がスタートしてから約10年、現在は全国の自治体に広がっています。そもそもパートナーシップ制度はどのようにして誕生したのか、法律婚との違い、課題など改めて見ていきましょう。

日本で初めてパートナーシップ制度がスタートしてから約10年、現在は全国の自治体に広がっています。そもそもパートナーシップ制度はどのようにして誕生したのか、法律婚との違い、課題など改めて見ていきましょう。

国内で初めてのパートナーシップ制度は、2015年11月、渋谷区と世田谷区で導入されました。都道府県として先陣を切ったのは茨城県(2019年)。東京都は2022年でした。

パートナーシップ制度とは、同性婚が法制化されていない日本において、性的マイノリティーのカップルの関係性を自治体が公的に承認する制度です。公営住宅への家族としての入居など、法律婚カップルが受けている行政サービスを利用可能になる場合もあります。

そもそも性的マイノリティーのカップルは、部屋を借りることが難しかったり、パートナーが入院した際、法的な家族ではないことから面会を断られるといったことが少なくありません。こうした性的マイノリティーの苦悩に対し、渋谷区と世田谷区で議論が行われ、2015年の制度導入をきっかけに全国に広がっていきました。

自治体がパートナーシップ制度を導入することにより、民間企業にも影響を及ぼし、病院での付き添いや手術などの同意、生命保険の受取人指定など利用できるサービスは広がっています。しかし、A病院では面会できるが、B病院では断られるなど、まだ改善されないケースがあるのも事実です。

またパートナーシップ制度を利用した行政から引っ越しをしてしまうと効力を失うことも問題になり、行政同士が連携する動きもあります。

※パートナーシップ制度でできることは、自治体・医療機関・企業などにより異なります。

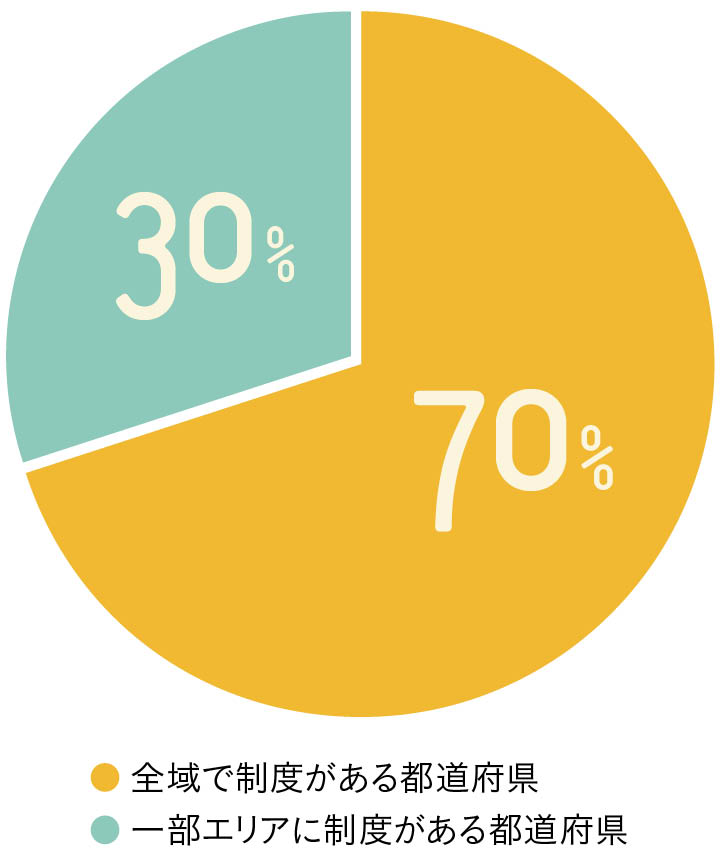

渋谷区と世田谷区で始まったパートナーシップ制度は約10年たち、現在では「制度なしの都道府県」はゼロに!また47都道府県のうち、全域で「パートナーシップ制度」を導入しているのは「33都府県」で全体の70%に上ります。一部エリアに「パートナーシップ制度」を導入しているのは「14道府県」で全体の30%です。自治体レベルでは全国的に広がっています。(2025年8月現在)

*出典:データは「公益社団法人 Marriage For All Japan -結婚の自由をすべての人に」調べ。(把握できていない導入自治体がある可能性があり、実際に導入している自治体はさらに多い可能性があります)

全国にパートナーシップ制度が広がり「同性婚を法律で認めなくてもいいのでは」の声もあります。しかしパートナーシップ制度に、法的な効力はありません。

結婚をすると、配偶者はいろいろな社会保障制度を利用できます。健康保険の被扶養者、国民年金の第三号被保険者、遺族年金の受け取りなど、万一の病気・事故・障害・死亡に備えるためのものです。一方、パートナーシップ制度には、このような法律婚と同レベルの保障制度が整っていないのです。

| パートナー シップ制度 |

法律婚 | |

|---|---|---|

| 病院の面会・手術の同意 | △ 医療機関による |

〇 |

| 子どもの共同親権 | × | 〇 |

| 所得税の配偶者控除 | × | 〇 |

| 健康保険の被扶養者 | △ 多くの場合認められない |

〇 |

| 国民年金の第三号被保険者 | × | 〇 |

| 遺族年金の受取人 | × | 〇 |

| 法定相続人 | × | 〇 |

東京都の制度開始を機に登録。法的な同性婚を望んでいますがまだ法制化されず、病院の対応など将来の不安があったからです。結婚式ではふたりの関係を証明するアイテムとして活用し、会社から結婚休暇をもらいました。周囲へのカミングアウトもしやすくなり、家族としての絆も深まっています。マンションを共有名義で購入した際、住宅ローンを利用した銀行ではパートナーシップ制度の効力はなく、公正証書を2種作成。遺言書も作りました。(左:ヒデさん&右:トモさん)

引っ越しすると効力を失うため、都と区の両方のパートナーシップ制度を利用。上司にパートナーへの福利厚生の適用を相談すると、会社で初めて認められ社内報にも掲載されました。万一、相手が亡くなった時に以前は有給休暇でしたが今は忌引を取れます。「休める」点においては同じですが、大切な人を亡くした時に会社が支えてくれる安心感を得て心が軽くなりました。社外では、何ができるのか・できないのか不透明で不安もあります。(左:Rikuさん&右:Hisaさん)

お付き合いを始めて3年をきっかけに「組もっか?」と、パートナーシップ宣誓。きっとおばあちゃんになってもこのまま笑い合っていそうだから、ふたりの関係にパートナーとしての名前が欲しかったんです。第三者から見てふたりの関係を認めてもらったという感覚。正直、何も変わらないけれど、「女性同士、楽しく暮らしているよ」と堂々証明できますね。(左:しなりさん&右:なつきさん)

パートナーシップ制度の導入・広がりにより、少しずつ性的マイノリティーの権利が認められるようになり、負の状況も改善へと進んでいます。しかし法的効力がない今のままでは、社会保障制度も利用できないため、同性婚の法制化を求める声も高まっています。

協力/松岡宗嗣 構成・文/千谷文子 撮影/保田敬介(カップル2組目・3組目) イラスト/STOMACHACHE. D/mashroom design

※掲載されている情報は2025年8月時点のものです

※参考資料:『同性パートナーシップ証明、はじまりました。』ポット出版発行、『The Asahi Shimbun GLOBE+/【解説】パートナーシップ制度とは?同性婚との違い、違憲判断が相次ぐ裁判の状況は?』