【料亭での顔合わせマナー】立ち居振る舞い・服装の基本10

料亭での顔合わせ食事会を決めたのはいいけれど、かしこまった場に慣れていなくて「どう振る舞えばいいの?」と不安に感じている人はいませんか?今回はそんな皆さんのために、マストで押さえておきたい料亭での立ち居振る舞いを、マナーデザイナーの岩下宣子先生に教えてもらいました。ぜひご参考に!

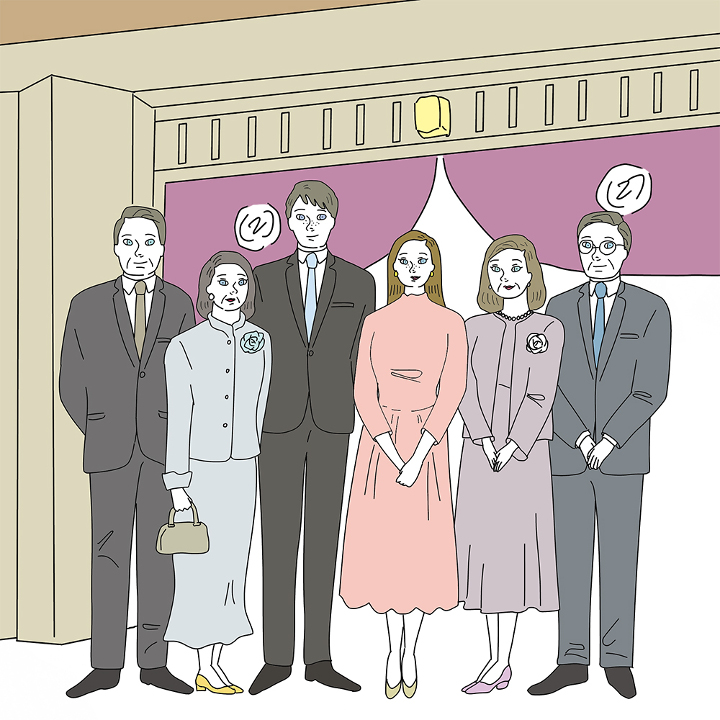

【Q1】料亭での顔合わせにふさわしい服装とは?

A.料亭の雰囲気を損なわない「よそ行きの服」を心掛けて

「出席者の服装も料亭の雰囲気の一部。お店の格にふさわしい服を選びましょう。結納ではないので正装をする必要はありませんが、略礼装以上を心掛けて」と岩下先生。

具体的には、女性なら振り袖やワンピース、男性と父親はダークスーツ、母親は訪問着、付け下げ、アンサンブルのスーツやツーピースがおすすめとのこと。ちなみに女性が振り袖を着る場合、「略礼装以上」というドレスコードが守られていれば、母親たちは洋装でも問題ありません。

One More Advice「季節感も大切に」

礼装や略礼装以上というとブラックフォーマルを思い浮かべがちですが、料亭では季節感も大切に。春なら暖色系、秋なら落ち着いたシックな色合いや素材など、季節に合わせた装いを心掛けたいものです。また肌の露出は極力控え、ワンピースは膝下の丈のものを選びましょう。(岩下先生)

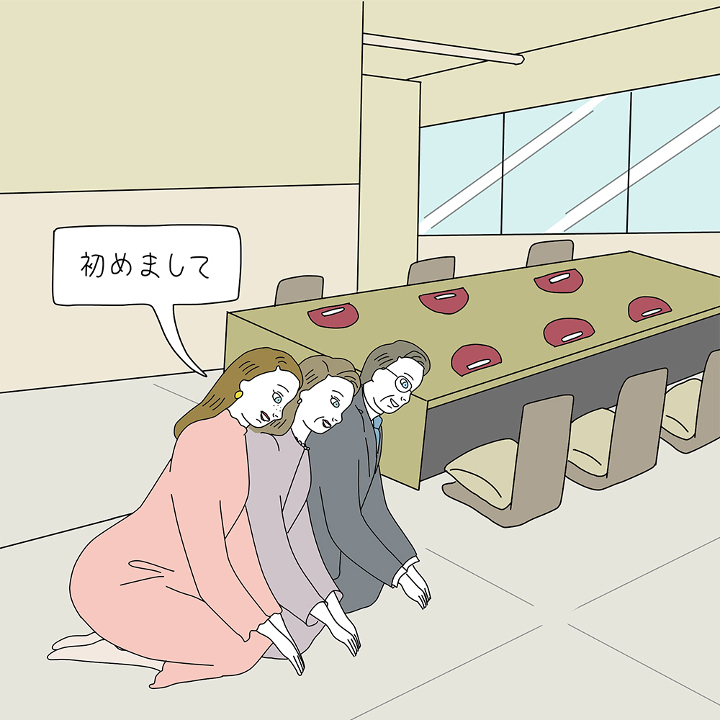

【Q2】先に到着したらどうやって待つ?

A.座布団を敷かず、下座でお出迎えを

料亭の場合は、到着したらすぐに部屋へ通されるのでそのまま室内で待ちましょう。相手側が入室する際には、座布団を外して下座(出入り口の近く)でお出迎えします。テーブルと椅子の場合も、いったん席を立って出入り口で出迎えるようにし、その後、料亭スタッフの案内に従って全員で着席しましょう。

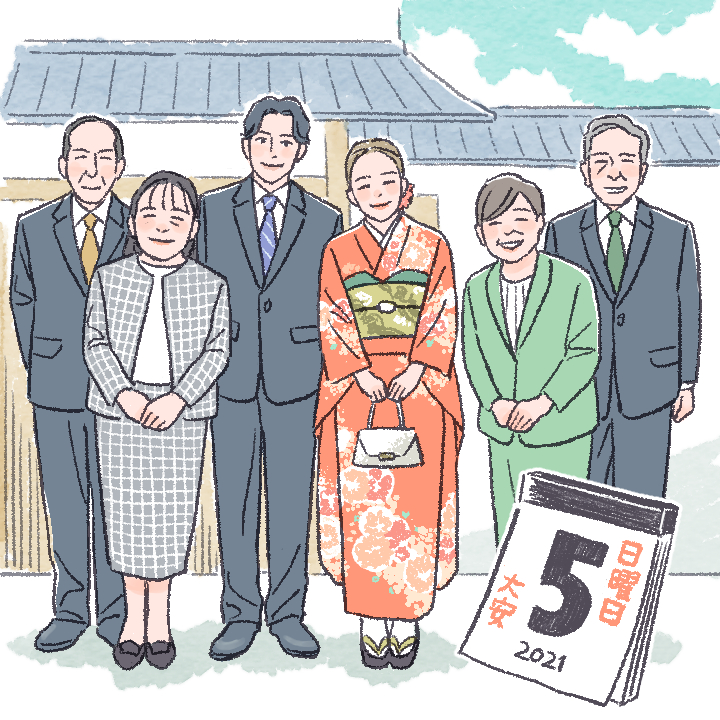

【Q3】上座・下座はどうやって決める?

A.「費用を持つ側」が下座に座るのがマナー

「お招きされる側」が上座、「費用を持つ側」が下座というのが基本の考え方。例えば新郎側が遠方に住んでいて、新婦側がお招きする形で費用を負担する場合は、新郎側が上座に座ります。

とはいえ、顔合わせ食事会ではふたりが主催者として両家の親を招待することも多く、そういう場合は「男性側が上座」という流れが一般的です。

ただしそれもケース・バイ・ケース。例えばどちらかの親が高齢の場合は、年長者を立てて上座に案内するのが自然で、相手を思いやるマナーといえます。

【Q4】部屋へ入る際に気を付けたいことは?

A.畳のへりや敷居を踏まないようにする

和室に入る際に気を付けたいのが、畳のへりや敷居を踏まないということ。「畳のへりは元々家紋があしらわれていたこともあり、これを踏みつけることはとても失礼に当たります」と岩下先生。また、敷居は外と内との境界線であり、そこを踏むのも家や家人を軽んじることにつながります。

もう一つ、踏んではいけないものとして座布団が挙げられます。座布団のマナーは後ほど詳しく説明しますが、こちらも「用意してくれた人の気持ちを踏みつける」という意味からタブーとされています。いずれも見る人はちゃんと見ているので、うっかり踏まないよう気を付けてくださいね。

One More Advice「踏むとつまずく原因にも」

タブーとされていることには、もっともな理由もあります。例えば敷居は繰り返し踏むことで立て付けが悪くなる原因になりますし、いずれも盛り上がった場所なので踏むことでつまずく恐れも。「気を付けましょう」という戒めでもあるのです。(岩下先生)

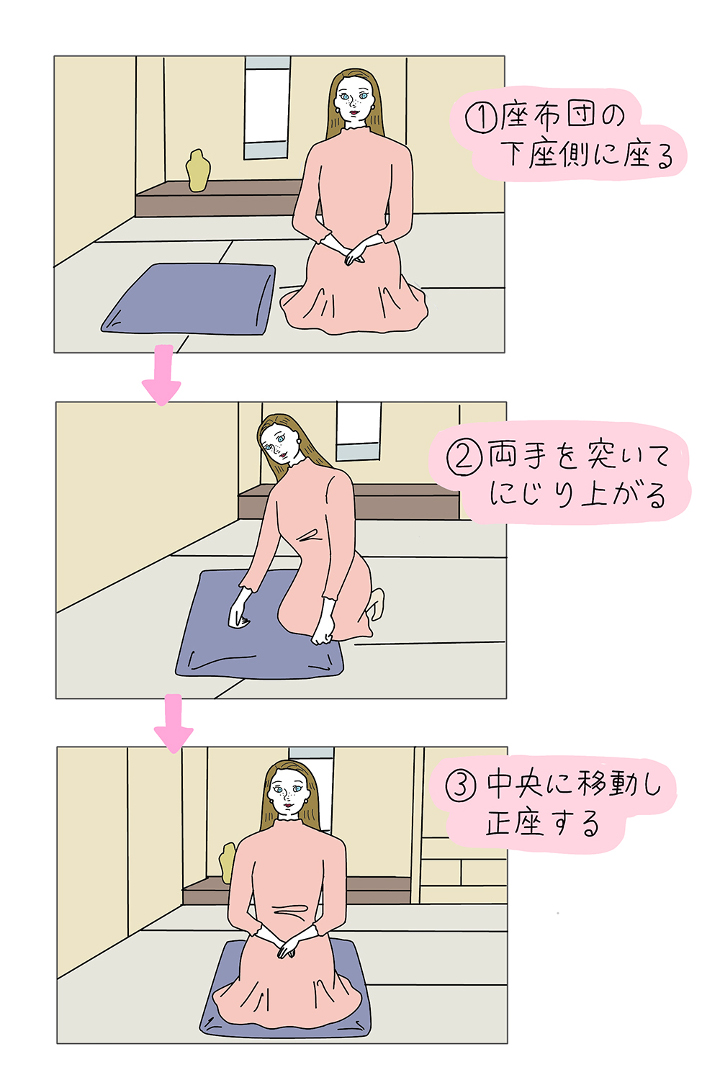

【Q5】座布団の座り方にマナーはあるの?

A.下座から両手を突いて「にじり上がる」のが正解

座布団の正しい座り方は以下の通りです。

自宅でもできるので今のうちに練習しておきましょう。

1.【座布団の下座側に座る】

まずは座布団の横(下座側:床の間から離れた側)に座り、畳の上でごあいさつをします。

2.【両手を突いてにじり上がる】

ごあいさつが済んだら、爪先を立てて膝を突き、握りこぶしで体を支えながら“にじり上がり”ます(膝を突いたまま体をじりじりと前に進めること)。座布団を足で踏んで上がるのはNGです。

3.【中央に移動し正座する】

座布団の中央に体を収めたら、背筋を伸ばして正座をします。

4.【座布団を外すときも、にじり下りる】

座布団を外すときも、座る際と同じように握りこぶしを作って体を支え、下座側ににじり下りるのがマナーです。

One More Advice「裏返しにしてはいけない座布団」

座布団には裏表があり、中央に糸の房が出ている方が表になります。料亭ではあらかじめ表向きになっており、さらに縫い目がない部分が相手側にくるよう用意されているので、向きを変えたり裏返しにしたりせず、そのまま座りましょう。座布団を外す際にはさすってしわを直すと好印象です。(岩下先生)

【Q6】中座するときに気を付けることは?

A. 無言で席を立つのはNG。ひと声掛けて

やってはいけないのが無言で席を立つこと。大事な顔合わせの場なのに、黙って席を外してしまうと「何しに行くんだろう」と相手側を不安にさせてしまうことも。トイレなどで席を外す際には、「ちょっと失礼いたします」とのひと言を忘れずに。

緊張したりアルコールが入ると、トイレが近くなることも当然あると思いますが、できれば、顔合わせが始まる前に済ませておく配慮も大切です。

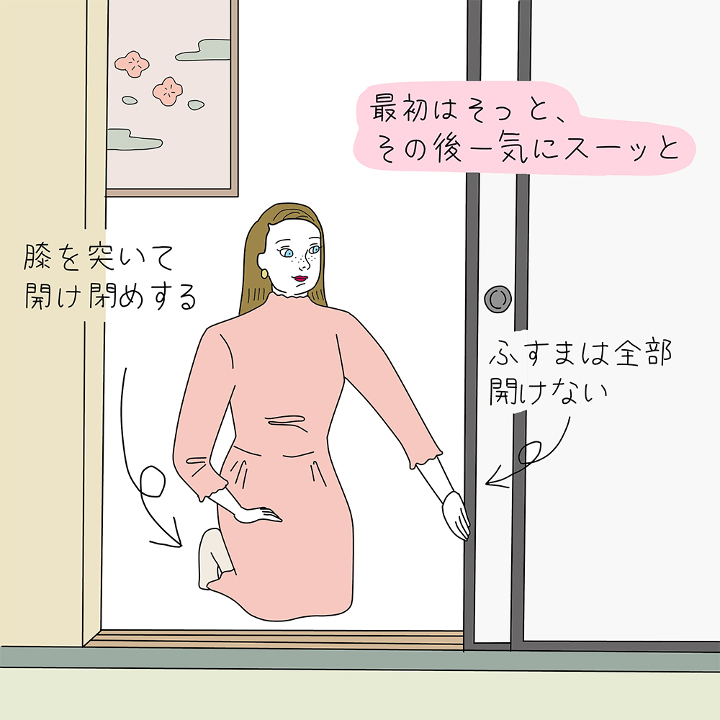

【Q7】ふすまの開け閉めで気を付けることは?

A.立ったままではなく、膝を突いて開け閉めする

ふすまの開け方・閉め方は以下の通り。実際に家で練習しておきましょう。

1.【入室の際には声を掛ける】

出入りは下座から行いますが、席を外して戻る際には、ふすまの前で「失礼します」と声を掛けて開けましょう。洋室でノックをして入室するのと同じ意味です。

2.【膝を突き、引き手に手を掛けてそっと開ける】

引き手に手を掛けてふすまを少しだけ開けます。勢いよく開けてしまわず、片手が入る程度の隙間をそっと作る程度にとどめます。

3.【ふすまの下の方に手を掛け、さらにスーッと開ける】

手が入る隙間ができたら、引き手からふすまの下の方へ手を移し、体が入る程度にスーッと開けます。このとき全部開けきってしまうと、その後閉めるのが大変になるので引き手の部分を残しておきましょう。

4.【開けるときと逆の動作で閉める】

ふすまを閉めるときは、ふすまに向かって膝を突き、開けた際に残しておいた引き手に手を掛けて少しずつ閉めます。一気に閉めて音を立ててしまわないよう気を付けましょう。

One More Advice「和室では“目線”を意識」

「和室では目線で人間関係をはかる」と言い、目上の人を見下ろすのはマナー違反。顔合わせの場合は相手の親御さんが目上になりますので、立ったままで所作を行うと、おのずと座っている相手を見下ろす格好になってしまいます。そういう意味でも座ったままふすまを開け閉めするのが礼儀です。(岩下先生)

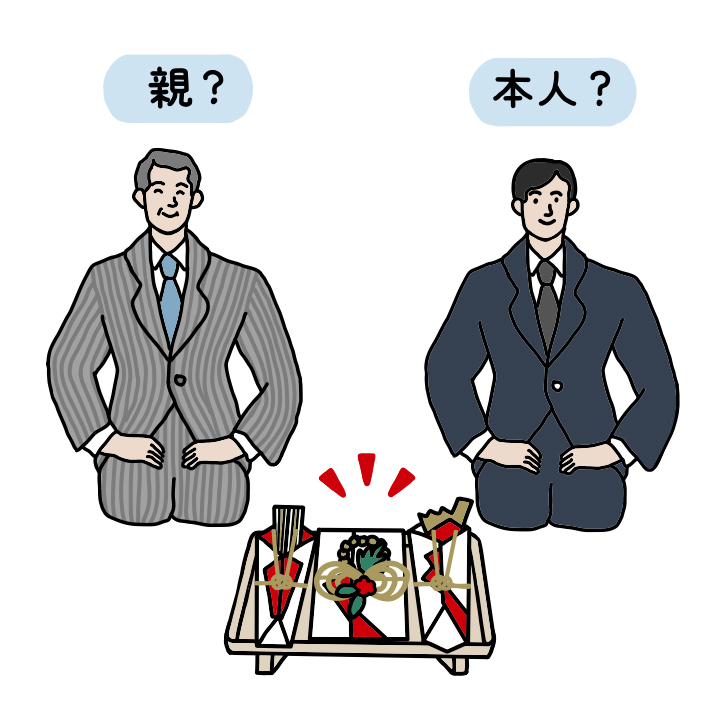

【Q8】手土産はどのタイミングで渡す?渡し方は?

A.お開きのときに。紙袋に入れたまま渡してもOK

「手土産はお開きの際に渡しましょう。最初に渡してしまうと“大切に扱わなくてはいけない”と相手に気を使わせてしまいますよね」と岩下先生。

また、一般的に手土産は紙袋から出して手渡すのがマナーとされていますが、顔合わせのときはお互いに持ち帰らなくてはいけないため、最初から紙袋に入れたまま渡す方が親切。気になる場合は「紙袋のまま失礼します」とひと言添えると丁寧な印象です。

One More Advice「のし紙は赤白の結び切りで」

結婚の承諾が済んでいる状態の顔合わせなら、手土産にのし紙を掛けても大丈夫です。その場合は「赤白の結び切り」の水引が印刷されたのし紙を選びましょう。「寿」という表書きとお互いの名字を入れます。(岩下先生)

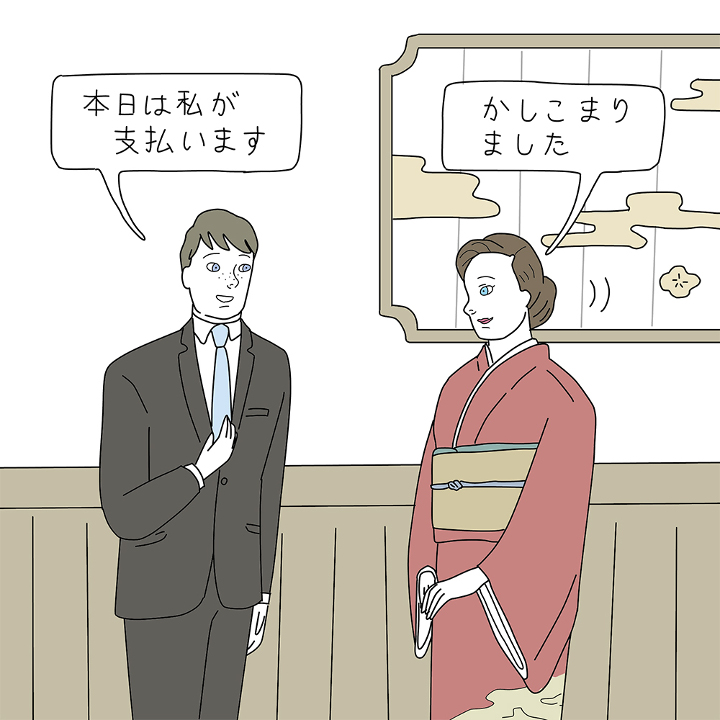

【Q9】お会計の仕方で気を付けることは?

A.誰が支払うか、先に料亭に伝えておくと安心

お会計に関しては、誰が支払うのかを事前に決めて共有しておくことが肝心です。ちなみにふたりが負担する旨を伝えていても、どちらかの親がよかれと思って支払ってしまうケースも。そんな事態を避けたいなら、料亭のスタッフに「今日は私が支払うので、他の人からは受け取らないようにお願いします」と事前に打ち合わせをしておくと安心です。

■部屋で支払う場合

料亭によっては部屋での支払いを求められることもあります。その場で現金を出すよりも、クレジットカードを使った方が周囲に気を使わせず、スマートにお会計を済ませることができます。

■カウンターで支払う場合

カウンターの前でのゴタゴタを避けるために、お開きの少し前に席を立ち、先にお会計を済ませておきましょう。ちなみに現金・クレジットカード・電子マネーなど、料亭によって可能な支払い方法が異なるので、事前に確認しておくことをおすすめします。

【Q10】お酌って積極的にした方がいいの?

A.お酌も一つのコミュニケーション。抵抗なければぜひ

「基本的には部屋付きの仲居さんがいるので、心配しなくても大丈夫です。お酌をすることに抵抗がある人は、親と打ち合わせをしておき“本日は手酌でいきましょう”とさりげなく言ってもらってもいいかもしれません」と岩下先生。

また、岩下先生いわく「お酌は大事なコミュニケーションの一つ」とのこと。会話のきっかけにもなるし、お酌をすることで相手側との距離もグッと縮まります。「するべきか・しない方がいいのか」とあまり神経質にならず、良好な関係を築く手段として考えましょう。

気を付けたいのは相手が外国人の場合。特に欧米ではお酌をし合う文化がないため一歩間違えるとマナー違反につながることも。国際結婚の人は気を付けてくださいね。

岩下宣子さん マナーデザイナー

現代礼法研究所主宰。NPO法人マナー教育サポート協会理事・相談役。企業をはじめ、学校・商工会議所・公共団体などで、マナー指導や講演などを行う。「マナーとは相手を思いやること」を信条に、ゼクシィでも悩める花嫁さんへの愛あるアドバイスでおなじみ。マナーに関する著書多数。

構成・文/南 慈子 イラスト/moko.

※掲載されている情報は2022年5月時点のものです

- 挙式1年前

- 結納・食事会

- 結婚決まりたて

- 顔合わせ食事会のマナー

- きちんとしている

- 格式高い

- 安心したい