Wedding Manual

【結婚式の招待状の書き方】宛名や文面はどう書く?マナーから付箋の内容までをご紹介!

結婚式の招待状にはいくつかのルールがあります。宛名書きから始まり、招待状や返信はがきの文面、付箋の書き方に至るまで押さえておくべきポイントはさまざま。特に自分たちで手作りしようと考えている場合は、気付かないうちにマナー違反をしてしまうかもしれないので、しっかりチェックした上で取り掛かりましょう。

#01|招待状の宛名は

どんな筆記用具を使い、どうやって書く?

フォーマル感を大事にするなら

「毛筆の筆耕」が基本

招待状の宛名は毛筆で書くとフォーマルな印象に仕上がります。##s##おしゃれな洋風の招待状でも宛名だけは毛筆が基本##e##。パソコンの毛筆体を使う方法もありますが、##s##多くの人は「筆耕」といってプロに毛筆での宛名書きを頼んでいる##e##ようです。もちろん自分たちで書いても構いません。たとえプロのように上手でなくても心を込めて丁寧に書くことで、ふたりの思いはゲストにもきっと伝わるはず。筆を使い慣れていない人には筆ペンが使いやすくてオススメです。

もう一つ大事なのは文字の太さと濃さ。##s##結婚式の招待状はお祝い事なので、濃い墨で太く大きく書きましょう##e##。万年筆やボールペン、細字のサインペンなどは文字が貧弱に見えてしまいます。筆ペンなら太さの書き分けがしやすい「中字」のタイプを選ぶと失敗しません。なお、##s##薄墨は弔事用なので使わない##e##ようにしましょう。

#02|招待状の封筒の書き方の基本

文字の配置や切手の貼り方には

一定のルールあり

宛名の書き方にはいくつか決まり事があるので、ぜひ覚えておきましょう。

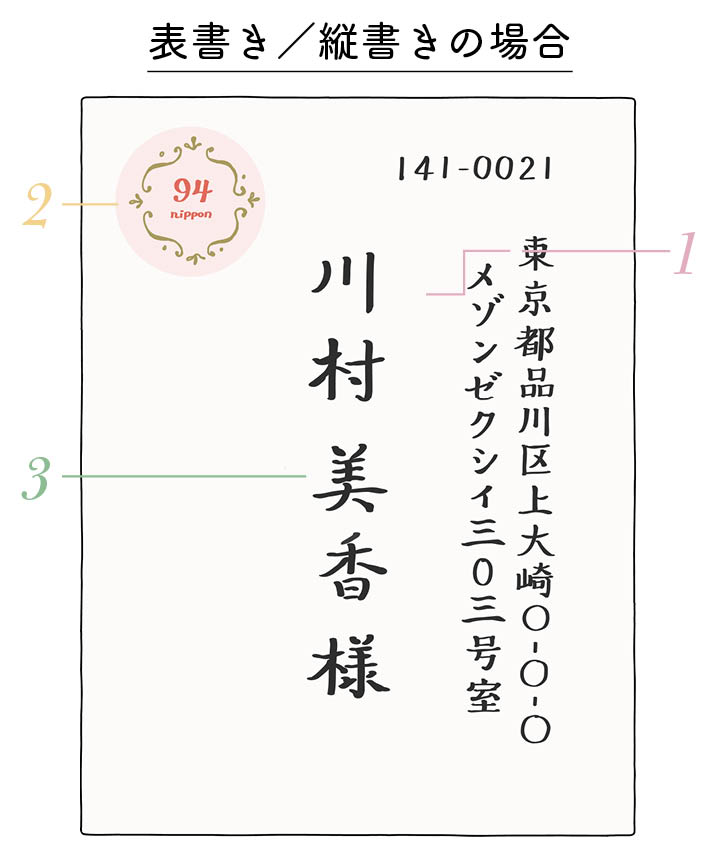

縦書きの封筒に書く場合

point 表書きのポイント

[1]住所は長い場合2行に分け、2行目の頭は1文字下げて書く

[2]切手は封筒の左上に真っすぐ貼る

[3]名前は封筒の中央に大きく、住所よりも1文字分下げて書く

※その他/縦書きの場合の数字は漢数字を使用、〒マークは入れない

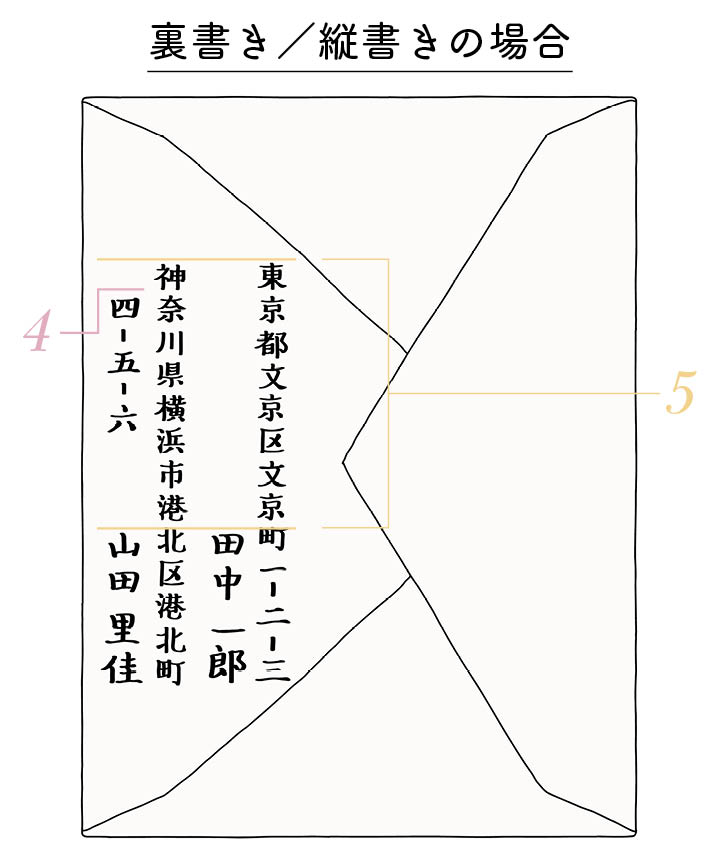

point 裏書きのポイント

[4]住所は長い場合2行に分け、2行目の頭は1文字下げて書く

[5]住所の頭と、名前の頭はそれぞれ同じ高さにそろえる

※その他/封筒のふたの部分が右側にくるように

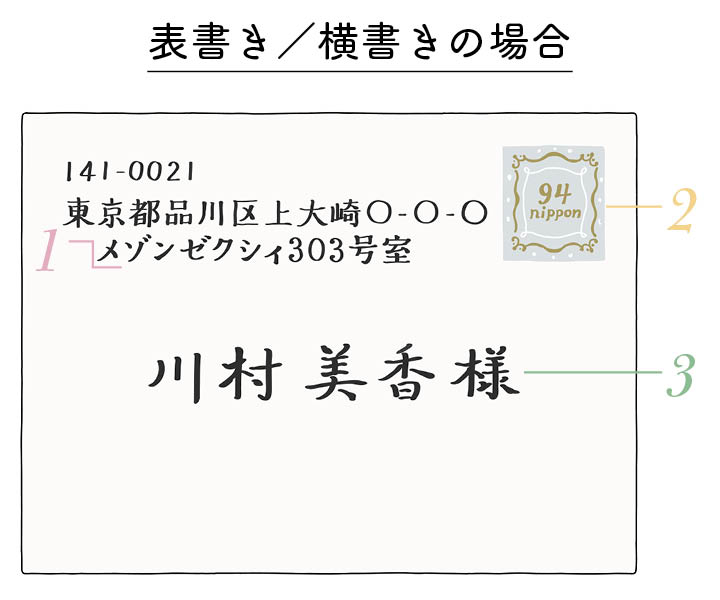

横書きの封筒に書く場合

point 表書きのポイント

[1]と[3]、その他のポイントは縦書きと同じ

[2]切手は封筒の右上に真っすぐ貼る

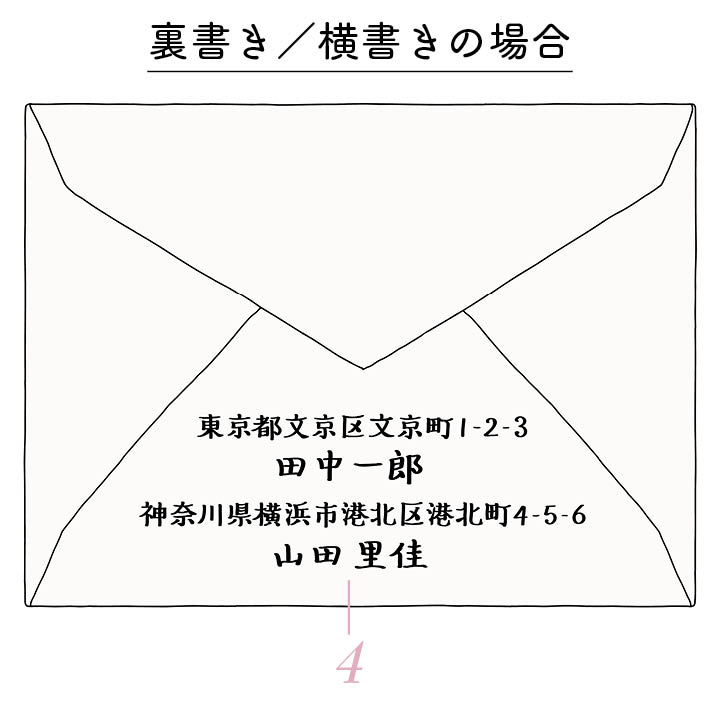

point 裏書きのポイント

[4]住所・氏名はふたの下にセンターぞろえで書く

敬称の付け方はどうする?

結婚式の招待状の敬称は「様」が基本ですが、以下のようなケースでは立場に合わせて変えても構いません。

●恩師……「様」「先生」「教授」

●同じ職場の上司……「様」

●取引先など社外の人……「社名(○○株式会社○○部)+肩書き(部長など)+名前と敬称(○○○○様)」

※名前の前に小さく肩書きを入れ、名前の下に「様」と入れる

●夫婦……連名でそれぞれに「様」を。名字は夫の方にのみ入れる

●家族連名(子どもを交えて3人の場合)……夫婦は「様」、小学生以下は「ちゃん」「くん」

●家族連名(子どもを交えて4人以上の場合)……夫婦は「様」、他の家族は「ご家族様」

差出人はふたりにする?親にする?

差出人の考え方は##s##「誰が結婚式の主催者なのか」##e##ということ。主催者とはずばり費用を出す人のことで、主にふたりが負担する場合は差出人もふたりの名前にします。とはいえ最近では親に援助してもらう場合も差出人をふたりにするケースは多いので、両家の親ともよく相談して決めてください。

##s##すでに婚姻届を提出済みの場合はふたりの連名にするのが一般的##e##です。結婚しているので基本的に同じ名字・同じ住所で出しますが、新婦(もしくは姓が変わる方)の名前にかっこ書きで旧姓を添えておくのをお忘れなく。ゲストによっては誰なのかぴんとこない人がいるかもしれないからです。旧姓は縦書きの封筒なら名前の横に、横書きの封筒なら名前の下にそれぞれ書き添えましょう。

手渡しする場合、住所の記載は必要?

主賓のほか、頻繁に顔を合わせる友人や職場の同僚などには招待状を直接手渡すことも。その場合は##s##住所を記す必要はなく、氏名と敬称のみ##e##で大丈夫です。

#03|招待状の文面の書き方

基本の構成に従って

句読点を付けずに仕上げよう

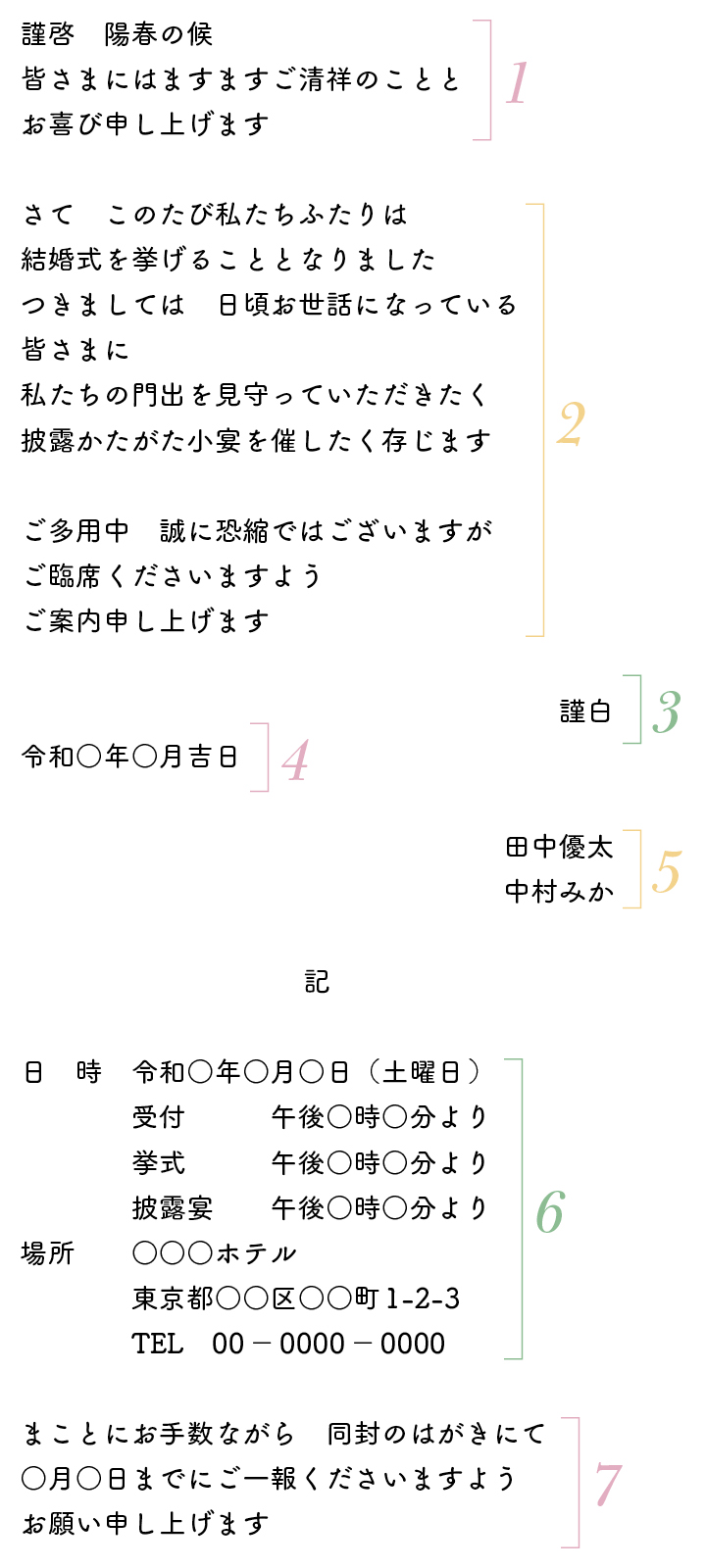

招待状の基本構成

招待状の文章を自分たちで作成する人も多いと思いますが、構成が分かれば意外とスムーズ!

1 頭語と時候のあいさつ

##s##頭語(とうご)とは「謹啓」「拝啓」など招待状の頭に書く言葉##e##です。[3]の結語と対になっていて、「謹啓」には「謹白」、「拝啓」には「敬具」というように使う言葉が決まっています。目上の人や上司など、より丁寧な印象を与えたい場合は謹啓を使うといいでしょう。

##s##時候のあいさつとは頭語に続く言葉で、季節にちなんだあいさつ##e##のこと。1月なら「初春の候」、2月なら「立春の候」などそれぞれの月に決まった時候のあいさつがあり、##s##結婚式当日ではなく招待状を送る時期に合わせて##e##選びます。

2 ご招待の文面

おもてなしの気持ちを込め、##s##結婚式を挙げること・出席してほしい旨を丁寧かつ簡潔に##e##伝えましょう。

3 結語

「謹啓」には「謹白」、「拝啓」には「敬具」など、##s##頭語とセットになった言葉##e##を選びます。

4 日付

日付は差出日を記載し「○月○日」ではなく「○月吉日」と書きます。また西暦はなく和暦での記載が一般的です。

5 ふたりの名前

主催者であるふたりの名前を記します。親が主催する場合(差出人が親の場合)は、両家の親の名前を書きます。

6 結婚式の日時と場所、会場の連絡先

ここからは結婚式のご案内になります。必要な項目は日時と場所。日時には##s##受付・挙式・披露宴の開始時間をそれぞれ分けて##e##記しておきましょう。##s##場所は会場名だけでなく住所や電話番号まで入れる##e##こと。最寄り駅やシャトルバスの案内なども入れておくと親切です。

7 返信はがきの締め切り日

最後に返信の締め切り日を明記します。一方的な印象にならないよう、「誠にお手数ながら」と相手を気遣うひと言も忘れずに。

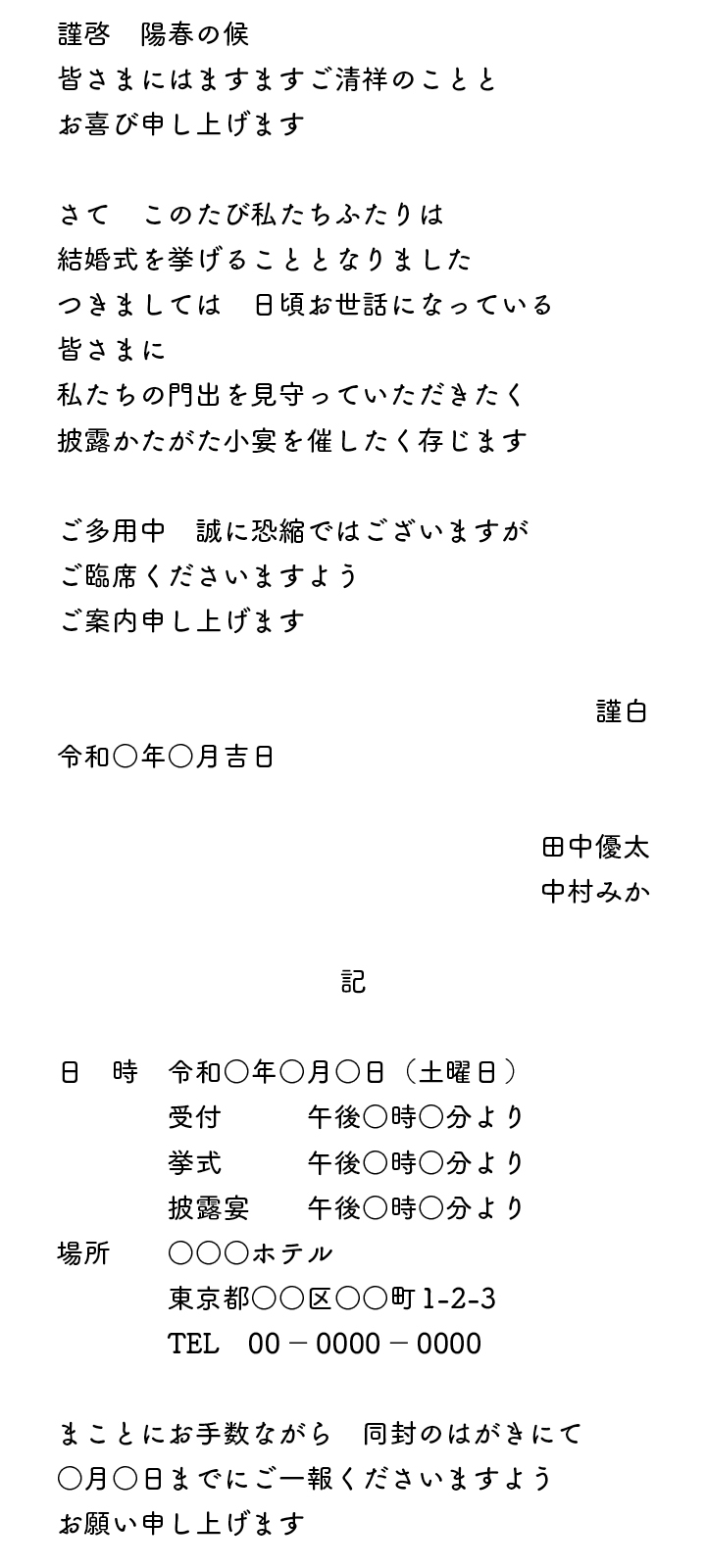

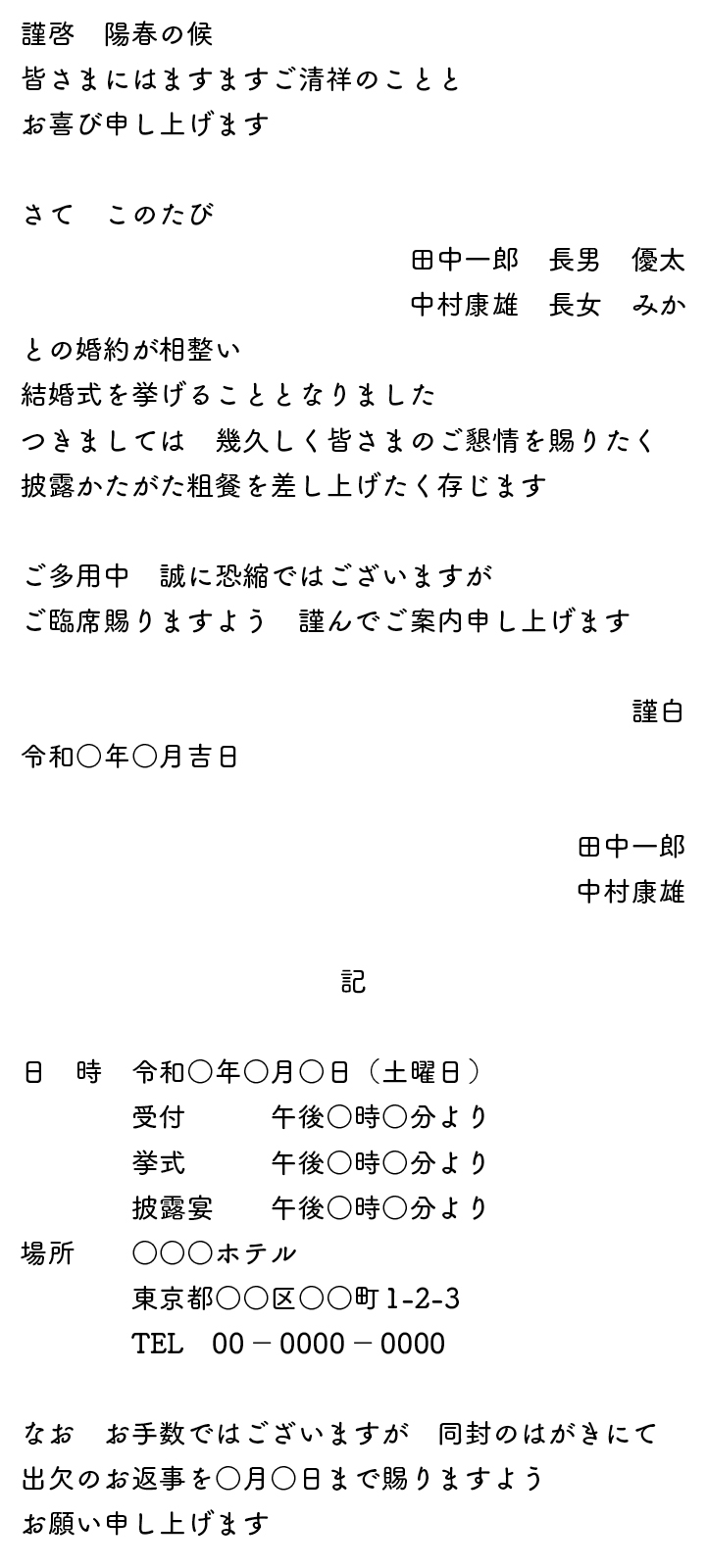

招待状の文面(差出人別)

招待状はふたりが差出人になる場合と親が差出人の場合とでは、文面も若干変わってきます。

頭語・結語・あいさつ文・結婚式のご案内といった必要事項は固定ですが、##s##あいさつ文の最後には「ふたりの名前」を記載##e##します。あいさつ文についてはある程度のひな型はあるものの、難しい定型フレーズをあまり使わずにアレンジしても大丈夫。心配な場合は最後にプランナーさんにチェックしてもらうと安心です。

ふたりが差出人の場合と同様、頭語・結語・あいさつ文・結婚式のご案内といった必要事項は固定。ただしあいさつ文は、##s##親がふたりに代わってゲストに感謝や結婚式への招待を伝える内容になるように、格調高い言葉でまとめます##e##。文中でふたりのことを書く際には「○○○○(新郎の親の名前) 長男△△(新郎の名前)」「○○○○(新婦の親の名前) 長女△△(新婦の名前)」などと表記し、あいさつ文の最後には「両家の親の名前」を記載します。

#04|付箋の書き方

要点を簡潔にまとめ

句読点を付けずに仕上げよう

招待状には必要に応じてさまざまな付箋を同封します。内容は相手によって変わりますが、いくつか代表的なものをご紹介しましょう。なお招待状と同様、文章には句読点を付けないのが決まりです。

主な付箋の種類と書き方

挙式への列席依頼

ゲスト全員に列席してもらいたい場合は直接招待状に記載しますが、挙式会場の収容人数の都合や、出席者を親族など一部の人に限定する場合は、##s##該当者にのみご案内分の付箋を同封##e##します。

[文例]

誠に恐れ入りますが 挙式にもご列席を賜りたく ○時○分までにチャペルまでお越しくださいませ

スピーチの依頼・乾杯の発声の依頼

主賓スピーチや乾杯の発声をお願いする場合は、##s##事前に口頭でお願いし了承を得た上で付箋を同封##e##しましょう。

[文例]

誠に恐れ入りますが 当日はご祝辞(乾杯の発声)を賜りたく存じます 何とぞよろしくお願いいたします

余興の依頼・受付の依頼

余興や受付は友人・同僚といった同年代のゲストに頼むことが多いと思いますが、あまりくだけすぎないように。

[文例]

誠に恐れ入りますが 当日は余興をお願いいたします 楽しみにしています

[文例]

朝早くからお手数をお掛けしますが 当日の受付係をお願いしたく ○時○分までに控室までお越しくださいますよう よろしくお願いいたします

送迎バスや駐車場の案内

送迎用のマイクロバスを手配する場合は出発地に近い人など該当者へご案内を。最寄り駅からのシャトルバスは全員に。

車で来る人には駐車場や駐車券のことを記した付箋を同封しておきましょう。

[文例]

当日は○○駅から会場まで無料のシャトルバスをご用意しています

出発場所/○○駅西口

出発時刻/○時○分 ○時○分 ○時○分

[文例]

当日は駐車サービス券を提示すると駐車料金が○時間無料になります フロントで駐車券をご提示ください

二次会の案内

披露宴出席者を二次会へ呼ぶ予定なら招待状に同封し、改めて案内を行う旨を伝えておきましょう。

[文例]

当日はぜひ二次会にもご出席いただけると幸いです 時間や場所などの詳細は改めてご案内いたします

その他

当日の式の流れを記したタイムライン、美容着付けのご案内、最寄り駅から会場までの道案内やマップ、ドレスコードを記したもの、特定のゲストへの個別メッセージなど、必要に応じて同封しましょう。

#05|返信はがきの書き方

ゲストが記入することを意識しながら

スペースに余裕をもってレイアウト

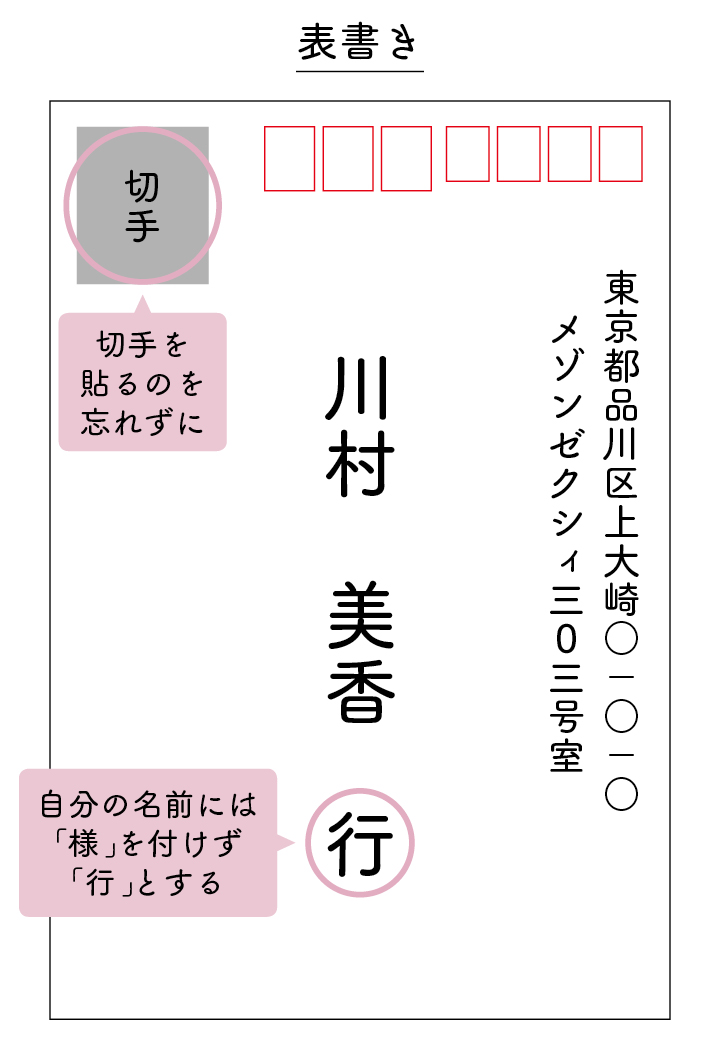

返信はがきの表面の書き方

返信はがきの表書きには、返信先である自分(もしくは差出人が親の場合は親)の住所と名前を書きます。##s##招待状と異なりこちらは印刷で仕上げるのが一般的##e##です。自分や親の名前には敬称である「様」ではなく「行」と付けましょう。くれぐれも##s##切手を貼るのをお忘れなく##e##。

返信はがきの裏面の書き方・盛り込む内容

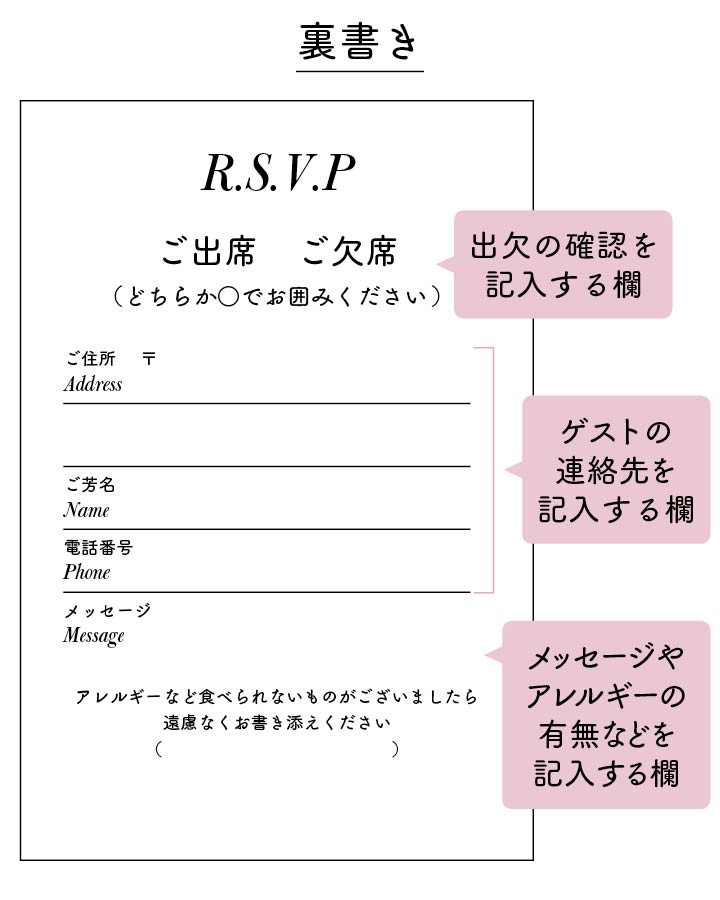

返信はがきの裏面には、##s##出欠を確認する欄のほかにゲストの氏名・住所・電話番号などを記入する欄、ゲストからふたりへのメッセージを記入する欄##e##などを設けます。料理の差し替えが可能な会場なら、食物アレルギーや食べられない食材などを記入してもらってもいいでしょう。ゲストが十分書き込めるスペースが必要なので、シンプルに仕上げるのが基本です。

#あわせてチェック

結婚式の招待状は、挙式・披露宴の場所や日時を正式に知らせるための大事な案内状。いつごろ準備を始めて、いつまでに投函(とうかん)すればいいのかダンドリとスケジュールを押さえつつ、招待状の文例や同封するものについても具体的に見ていきましょう。

構成・文/南 慈子 イラスト/moeko D/mashroom design