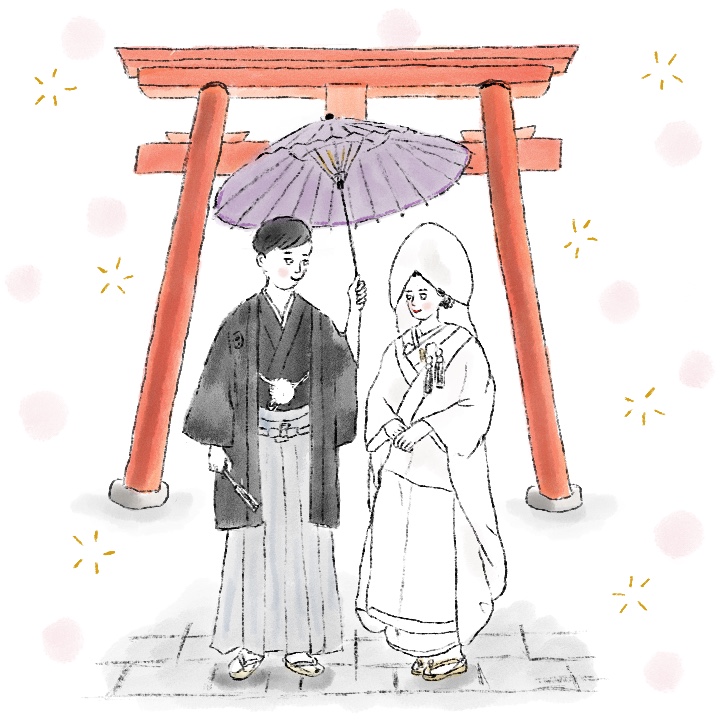

厳かで心に残る「神前式」。それぞれの儀式の意味と流れを解説

伝統の白無垢に身を包み、古式ゆかしい儀式を行う「神前式」。神聖な和の雰囲気に憧れる花嫁さんも多いのでは?でも、具体的に何をするのかわからないことも。今回は和婚のプロデュースを手掛けるウエディングナビゲーターの清水恩さんに、神前式の流れや意味、その魅力を教えてもらいました。

伝統の白無垢に身を包み、古式ゆかしい儀式を行う「神前式」。神聖な和の雰囲気に憧れる花嫁さんも多いのでは?でも、具体的に何をするのかわからないことも。今回は和婚のプロデュースを手掛けるウエディングナビゲーターの清水恩さんに、神前式の流れや意味、その魅力を教えてもらいました。

清水 恩さん

ウエディングナビゲーター

専門式場やプロデュース会社でウエディングプロデュースの経験を積み、2004年より「プリーマ ウェディング」を主宰。フリーウエディングプランナーの先駆けとして活動を始め、プロの意見や知識を必要とする新郎新婦にフレキシブルな仕組みでサポートを提供し続けている。結婚式の専門家として、『All About』のオフィシャル・ガイドなどメディアでの執筆や監修も多数。

「神前式」は、神道の神々に誓いを立てる挙式スタイル。神道とは、古来から続くやおよろずの神様への信仰のこと。神事をつかさどる斎主が結婚を伝える祝詞を奏上し、三三九度の杯を交わします。

現在の神前式のスタイルの原型となったのは、1900年に宮中三殿で行われた大正天皇(当時は皇太子)の結婚式。その結婚式を模して、その翌年に日比谷大神宮(現在の東京大神宮)で行われたのが一般における最初の神前式といわれています。このときに日本の結婚式の源流ともいえる三三九度を取り入れた構成で挙式が行われました。

神前式にかかる時間は20~30分程度。神社ごとに異なりますが、下記のような流れで進行します。

1.参進(さんしん)

神殿に新郎新婦と親族が入場

2.修祓の儀(しゅばつのぎ)

参列者が頭を下げ、おはらいを受ける

3.祝詞奏上(のりとそうじょう)

神職が神様に結婚の報告をする

4.三献の儀(さんこんのぎ)

三三九度ともいい、新郎新婦が酒を酌み交わす

5.誓詞奏上(せいしそうじょう)

新郎新婦が誓いの言葉を読み上げる

6.指輪交換

新郎新婦が互いに指輪を贈り合う

7.玉串拝礼(たまぐしはいれい)

玉串というサカキの枝を供える

8.親族固めの杯(しんぞくかためのさかずき)

親族全員がお神酒を3回で飲み干す

神前式は主に神社にある神殿で行われる他、ホテルや結婚式会場の館内にある神殿に神職が出向いて行ってくれます。ただし、神前式に対応していない神社もあるため、神前式を希望する場合は確認しておきましょう。

また、神前式は親族しか列席できないと思われがちですが、収容人数に問題がなければ、友人や知人が列席できる会場も。

和婚をプロデュースされている清水さんに、神前式の魅力を伺いました。

「初詣やお祭り、厄払いなど、節目ごとに神社へ足を運び、お参りしている人は多いのではないでしょうか。さらに近年では御朱印を積極的に頒布する神社があるなど、神社がより身近な存在になっているのを感じます。神前式はそんな心のよりどころで行うことのできる挙式です。

また、ふたりや両家に縁のある神社で挙式をする以外にも、神社に祭られている神様を基に選ぶなど、神社選びも楽しみの一つに。

さらに神前式後、家族でその神社にいつでも訪れることができるのも魅力。実際に初詣やお宮参り、七五三など家族行事のたびに参拝しているご夫婦も多くいらっしゃいます」(清水さん)

次からは、神前式のそれぞれの儀式の意味や魅力について、解説してもらいました。

1.参進

新郎新婦や親族が参道を歩き、神殿内に入場する儀式。花嫁が実家から新郎宅まで歩いて行く「花嫁行列」が源流と考えられています。参拝客から祝福の言葉をかけられたり、神社によっては雅楽の演奏が行われたりと、心温まるひとときに。

2.修祓の儀

列席者は起立して頭を下げ、斎主が大幣(おおぬさ=サカキの枝または白木に紙垂<しで>を付けたもの)を頭上で振るいます。厳粛な雰囲気に、身の引き締まる思いがする儀式です。

【参進】花嫁実例1

「結婚式当日はすがすがしい快晴。神社の澄んだ空気に雅楽が響き渡り、気持ちがぴしっと引き締まりました」(tomomiさん)

【参進】花嫁実例2

「参進前は列席者とわいわいしていたのですが、参進が始まった途端、一気に厳かな雰囲気に変わり、いよいよ式が始まったのだと背筋が伸びました」(@yamatsudesuさん)

【修祓の儀】花嫁実例

「普段からご祈祷(きとう)を受ける機会があったため、修祓の儀も厄を払ってもらっているようで気持ちが晴れやかに」(ryokoさん)

3.祝詞奏上

祝詞とは神様に対して唱える言葉のこと。祝詞は文語体なので全てを理解するのは難しいですが、新郎新婦の住所や名前、ふたりが夫婦になる報告などが盛り込まれているため、耳を澄ませると興味深い発見があるかもしれません。

4.三献の儀

大中小3枚の杯で新郎新婦が交互にお神酒を飲み、強い絆を結びます。三三九度とも言い、平安時代後期に行われていた祝宴の作法がルーツと言われています。室町時代には武家が出陣の儀式で行うなど、古くから受け継がれてきた大切な儀式。神前式のハイライトと言えるでしょう。

【三献の儀】花嫁実例1

「3つの杯が過去、現在、未来を表すということを知り、これからの未来が明るく楽しいものでありますようにと願いを込めました」(ろぷさん)

【三献の儀】花嫁実例2

「私は緊張してあまり飲めず、彼も頑張って飲もうと焦っていて可愛かったです。世界遺産である神社だったので、貴重な体験になりました」(あみさん)

5.誓詞奏上

新郎新婦が神様に対して誓いの言葉を読み上げ、神前に供えます。内容は結婚式の報告、夫婦の誓いの言葉、締めの言葉と日付やふたりの名前で締めるのが一般的。ふたりから神様へ決意を伝える儀式です。

6.指輪交換

結婚指輪の交換は西洋の習慣のため、元々の神前式では行われていませんでしたが、最近では取り入れる新郎新婦が増えているため、相談すれば組み込んでくれることが多いようです。

【誓詞奏上】花嫁実例

「彼が誓いの言葉を読み上げる姿を見て、力強さや頼もしさ、これからふたりで頑張ろうという強い意志を感じることができました」(佳子さん)

【指輪交換】花嫁実例

「神前式と決めていましたが、指輪交換には憧れていたので、念願が叶い嬉しかった!母にリングピローを作ってもらい、今でも宝物です」(kyonさん)

7.玉串拝礼(たまぐしはいれい)

玉串とはサカキの枝に紙垂という紙片を結んだもので、神の御霊(みたま)が宿る依り代とも言われます。緊張感はありますが、玉串に自分の心を託して神様にささげることで、神聖な気持ちに。

8.親族固めの杯(しんぞくかためのさかずき)

列席者の前に置かれた杯に巫女がお神酒を注ぎ、全員で起立して一口で飲み干します。基本的には親族のみが参加し、家と家の結び付きを感じられる大切な瞬間です。

【玉串拝礼】花嫁実例

「作法を事前に練習しておいたので、心を込めて行うことができました。列席者の皆さまに見守られていたのも嬉しかったです」(tomomiさん)

【親族固めの杯】花嫁実例

「両家同時にお神酒を飲むことで、一つの大きな家族になれたような、幸せな気持ちになりました」(@yamatsudesuさん)

「昨今は家族のみで結婚式をする新郎新婦が増えており、神前式は家族の絆を深めることのできる挙式として人気が高まっています。古くから受け継がれている神前式だからこそ、親御さまや、親族の方に喜ばれることも多いでしょう。

さらに、国際結婚をされる方も神前式を選ぶ傾向が。和装などを含め、日本ならではの文化を体感できる神前式を楽しんでいらっしゃるようです」(清水さん)

一つ一つの儀式や場面に意味が込められた神前式は、心に残る時間を過ごせる挙式スタイル。ふたりだけでなく、両家の絆が深まるのも大きな特長です。ふたりらしい挙式を考える際のヒントとして、ぜひチェックしてみて。

構成・文/齊藤亜由美 イラスト/あなみなお D/ロンディーネ

※掲載されている情報は2025年8月時点のものです