【最新版】結婚式に何人呼ぶ?平均人数・費用目安・両家ゲスト数の考え方

ブライダルフェアや会場の下見に行く際に、決めておいた方がいいのが結婚式に何人呼ぶかということ。とはいえ、どうやって結婚式の招待人数を出せばいいか分からないという人もいるでしょう。適当に出してしまうと、会場と人数のバランスが悪くなってしまう可能性もあり、疎かにはできません。この記事の通りに順を追って考えていけば、自分たちの結婚式に何人呼ぶのかが割り出せますよ。

ブライダルフェアや会場の下見に行く際に、決めておいた方がいいのが結婚式に何人呼ぶかということ。とはいえ、どうやって結婚式の招待人数を出せばいいか分からないという人もいるでしょう。適当に出してしまうと、会場と人数のバランスが悪くなってしまう可能性もあり、疎かにはできません。この記事の通りに順を追って考えていけば、自分たちの結婚式に何人呼ぶのかが割り出せますよ。

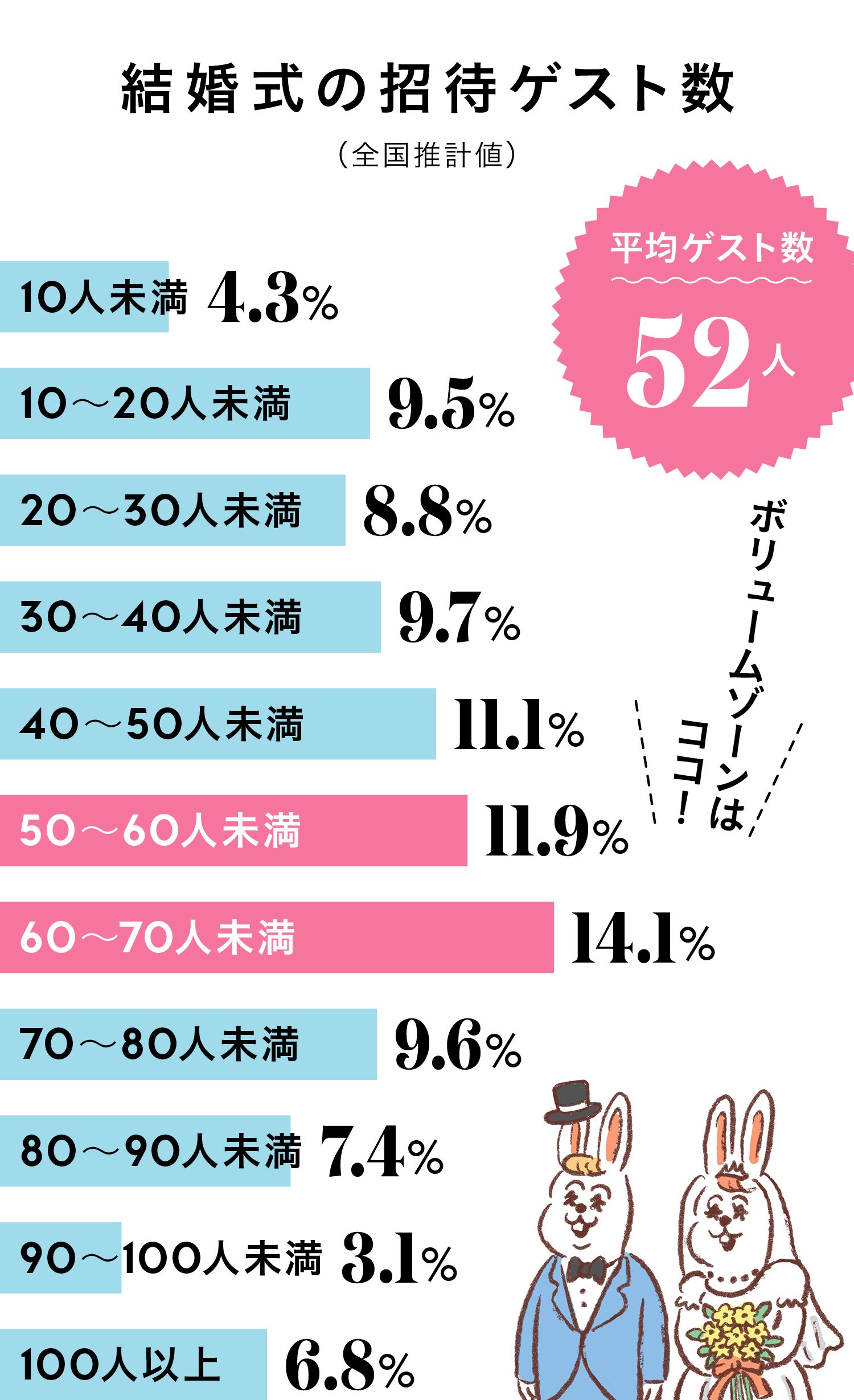

結婚式の招待客数の全国平均は52人(「 ゼクシィ結婚トレンド調査2024(全国推計値)」より)。2018年までは60人ほどが平均でしたが、2019~2021年の新型コロナウイルス感染症の流行を経て、現在の人数に落ち着いています。

| 順位 | 平均ゲスト数 | 平均ゲスト数 |

|---|---|---|

| 1位 | 九州 | 68.8人 |

| 2位 | 青森・秋田・岩手 | 58.6人 |

| 3位 | 静岡 | 56.9人 |

| 4位 | 福島 | 55.5人 |

| 5位 | 首都圏 | 53.2人 |

| 6位 | 宮城・山形 | 50.7人 |

| 7位 | 北海道 | 50.5人 |

| 8位 | 長野・山梨 | 50.3人 |

| 8位 | 四国 | 50.3人 |

| 10位 | 茨城・栃木・群馬 | 49.3人 |

| 11位 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 48.1人 |

| 12位 | 新潟 | 47.2人 |

| 13位 | 関西 | 46.2人 |

| 14位 | 東海 | 45.2人 |

| 15位 | 富山・石川・福井 | 45.0人 |

招待客数の平均値はエリアによってかなり異なります。最も多いのが九州で68.8人、次いで青森・秋田・岩手の58.6人。首都圏は53.2人で、全国平均とほぼ同じくらいの数です。一方、少ないのは富山・石川・福井で45人、東海が45.2人となっています。

招待客数は親の意向が反映されることもあります。ふたりの出身地が違う場合、結婚式の規模に対するイメージが両家で異なる可能性もありますので、事前にイメージを擦り合わせておくといいでしょう。

結婚式に何人呼ぶかを決めるにはまず、以下に紹介している3つのタイプのうち、結婚式に対するふたりの気持ちに一番近いのはどれか考えてみましょう。どんな結婚式をしたいかによって、どんな人をどれだけ招待するかが見えてきますよ。

何人呼ぶかを決めるのに最もポピュラーなのは、お互いに呼びたい人をリストアップし、総計=招待人数とする方法。この際注意したいのは、親族の顔触れ。自分たちだけで判断せずに親にも確認して、招待人数を把握するようにするといいでしょう。

人数の関係で大切な人を呼ばないと後で後悔するよと先輩からアドバイスをもらっていたので、素直に呼びたい人をリストアップし、招待客数を決めました。(kyonさん)

結婚式は一生に一度のことなので、呼びたい人は全員呼びました。お金のことはあまり気にせず、後悔しない選択ができて満足です。(ナッツさん)

ゲストと距離が近いアットホームな結婚式がしたい、肩肘張らないカジュアルな結婚式がしたいなど、自分のしたい結婚式のイメージがしっかりしている場合は、それによって招待する顔触れや人数が見えてきます。

例えば、アットホームな結婚式の場合は自ずと招待人数は絞られるでしょう。また、カジュアルな結婚式の場合は仕事関係者などは招待しないかもしれません。イメージ通りの結婚式にするための招待客を考えれば、招待人数をはじき出せます。

私たちは小学校・中学校が一緒の幼なじみ。家族へ感謝を伝えたいと考え、家族と親族のみのアットホームな結婚式にしました。(美咲さん)

自由な雰囲気でみんなと一緒に楽しみたかったので、本当に気心の知れた人たちだけを招待。ゲストの交通費や宿泊費なども自分たちで負担したく、招待客はある程度絞りました。(友紀子さん)

会場は収容人数が決まっています。招待人数が収容人数より多過ぎる場合はもちろん、少な過ぎても行うことができません。どうしてもそこで結婚式を行いたいとほれ込んだ会場があるのなら、その会場の収容人数に合わせて招待客をリストアップすることになります。

なお、収容人数は幅を持って設定されています。最大収容人数にすると、少し窮屈になる可能性も。ゆったりと過ごしたいのであれば最大数よりはやや少なめにするのがおすすめです。

会場がそこまで大きいわけではなかったので、窮屈にならないように気を付けて、招待客数を考えました。(ryokoさん)

会場は絶対にここがいいと思っていたので、ざっとリストアップした中から呼びたい人を厳選していきました。(みきぽんさん)

【1】~【3】以外の方法としては、予算ありきで呼ぶ人を決める方法も。結婚式会場では1人当たりにかかる金額を出してくれるので、予算を決めておけばどれくらいの人数を招待できるのか算出できます。

また、親族のみ、親族と友人のみなど、招待するゲストの間柄を最初に限定し、そこから招待人数を導き出すという方法もあります。

挙式・披露宴の費用は平均343万9000円。これを平均招待客数52人(「ゼクシィ結婚トレンド調査2024(全国推計値)」より)で割ると6万6135円という金額になります。単純に計算すれば1名の増減で約6万6000円が変動することになります。

ただ、披露宴では衣裳代やヘアメイク代、演出費用など、ゲストの人数の多寡に左右されない金額もありますので、それを差し引いて考える必要があります。会場のランクや招待人数にもよりますが、1人の増減で4万~5万円ほどが変動すると考えていいでしょう。

ここからは招待人数を決める際に疑問に思う項目について見ていきながら、実際に招待客数を導き出していきましょう。

まずは招待人数を決めるタイミングについて。おすすめは「会場見学するより前のタイミング」です。会場見学をする際に人数が決まっていないと仮予約なども取りづらいので、やはり見学前に決めるのがいいでしょう。

また、気に入った会場があり、それに招待人数を合わせるパターンもあり。さまざまな事情で、会場が確定したタイミングやそれ以降で決めるケースもあるでしょうが、会場見学するより前のタイミングで招待人数が決定しているのに越したことはありません。それが難しくてもおおよその招待人数を決めておき、会場が決まった段階で最終的に微調整するのがいいでしょう。

招待人数を確定するには、具体的に招待客をリストアップする必要があります。ここで問題になってくるのが、呼ぶ人と呼ばない人の線引き。次から「親族」「友人」「仕事関係者」に分けて、誰を呼ぶべきかの考え方のポイントをお教えします。

親戚に関しては、親に相談するのが一番。自分たちが「この親戚とはあまり付き合いがないから呼びたくない」と思っても、親には親の付き合いがあり、結婚式に呼びたいと思っている可能性もあります。親としっかり話し合い、呼ぶ親戚を決めましょう。どんな親戚を呼ぶべきかは、自分のきょうだいやいとこの結婚式を参考にするのもおすすめです。

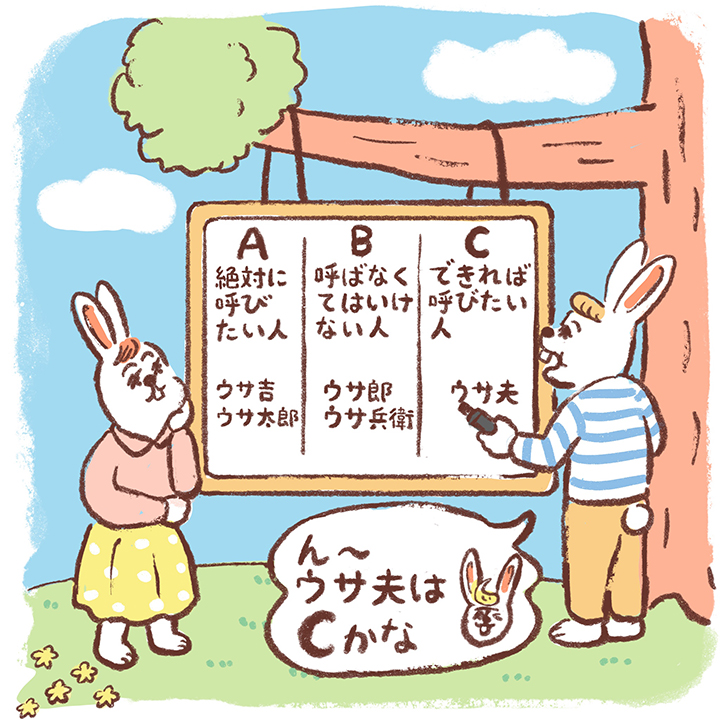

友人に関しては自分の気持ちに素直になって、じかに会って結婚を報告し、喜びを分かち合いたい人は誰なのか、じっくりと考えてみましょう。その上で、「A:絶対に呼びたい人」、「B:呼ばなくてはいけない人」(結婚式に招待してもらった人など)、「C:できれば呼びたい人」にグループ分けをします。予算や会場などとの兼ね合いで、A・B・Cすべてを呼ぶのか、AとBだけにするのかなどを決めていくといいでしょう。

同じグループ内で「絶対に呼びたい人」と「できれば呼びたい人」がいる場合、全員を呼ぶのが無難ですが、もし「絶対に呼びたい人」だけを招待するのであれば、なぜその人だけを招待するのか明確な理由を説明すると、友人関係にひびが入らずに済みます。

仕事関係では、“呼ぶ・呼ばない”の線引きがかなり難しくなるでしょう。自分で判断するよりは、すでに結婚式を挙げている先輩や同僚の招待客を参考にするのがおすすめ。また、自分ではなかなか決めづらいという場合は、信頼のおける上司や先輩にも相談してみては?

なお、「親族」「友人」「仕事関係者」問わず、ゲストの線引きをするときには、基準を明確にすることが大切になります。例えば、仕事関係者であれば、同じ課の上司と同期の女性は結婚式に招待するが、それ以外は二次会に招待するなど。「あの人が呼ばれて、自分が呼ばれないのはなぜ?」と不快に思う人を出さないためにも、線引きは明確にしましょう。

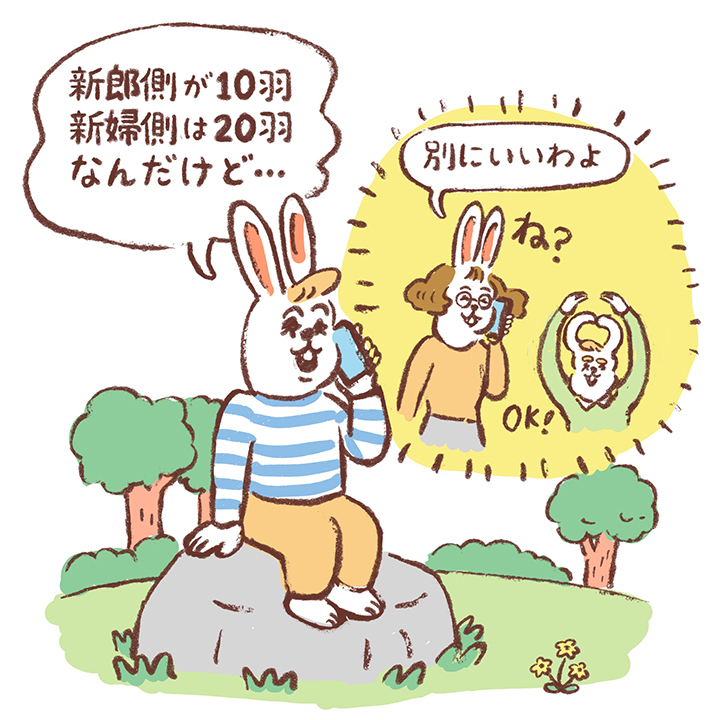

招待人数を確定する作業もいよいよ大詰め。両家の招待人数が出揃ったら、お互いの人数を見てみましょう。差がある場合、揃えた方がよいのか気になる人もいるかもしれません。

結論を言うと、両家の招待人数は基本的には揃える必要はありません。「ゼクシィ結婚トレンド調査2024(全国推計値)」でも、招待人数が両家で同程度と答えたのは4割ほどになっています。

生きてきた道のりやお世話になってきた人が違うふたりが出会い、結婚するわけですから、招待人数が違うのはむしろ当たり前。ただし、親や親戚が気にする場合もあります。事前に両家の招待人数を伝えて、理解を得るようにしましょう。

私の地元の近くで結婚式をしたのと、彼は海外勤務を経て地元の友人とのつながりが薄くなっていたので、人数差が生まれました。でも、両家とも特に気にしませんでした。(沙耶さん)

彼が「自分は親族だけしか呼ばないけれど、そちらは呼びたい人を呼んで」と言ってくれたので、お言葉に甘えました。席次表に「新婦友人」などと肩書を入れると人数差が分かりやすくなってしまうので、あえて肩書は入れませんでした。(麻友さん)

呼びたい人を呼ぼうということで特にバランスは気にしませんでしたが、自然と同じくらいのゲスト数になりました。(いくみさん)

親は「ゲストの数は同じでなければ」と考えていたようですが、私はあまり気にしませんでした。ゲスト卓の数も両家で1つしか差がなく、特に問題はなかったと思います。(ちゃんさん)

両家のゲストの人数に極端な差がでないようにしたいと考え、親族をどこまで呼ぶかは両家の親とも話し合い、最終的にはこのようなバランスに落ち着きました。(harukaさん)

両家が気にしなければ特に問題はありません。ただ、少し調整をしたいと考えるのであれば、ゲスト選びの線引きについて両家で差がないかどうか確認してみましょう。例えば、新郎側はいとこまで呼ぶのに対し、新婦側はおじおばしか呼ばないというのでは、差が出て当たり前です。

また、友人や仕事関係者などで共通のゲストがいる場合は少ない方にカウントするなどして、表面上はあまり差がないようにするという方法もあります。

結婚式はいままでお世話になった人、これからも親しくお付き合いしていきたい人を招待し、自ら結婚を報告する場です。実際に会っていままでの感謝を伝えたいのは誰なのか、よく考えることから招待客選びは始まります。とはいえ、仕事の関係や親戚同士のお付き合いもあり、すべてを自分の気持ちのままにすることは難しいかもしれません。ふたりはもちろん親ともよく相談して、今後の交流がスムーズにいくような顔触れを選ぶようにしましょう。

文/粂 美奈子 イラスト/てぶくろ星人 D/mashroom design 構成/山崎裕香子(編集部)

※記事内のコメントは、2025年7月に「ゼクシィ花嫁会」のメンバー102人が回答したアンケートによるものです

※掲載されている情報は2025年9月時点のものです