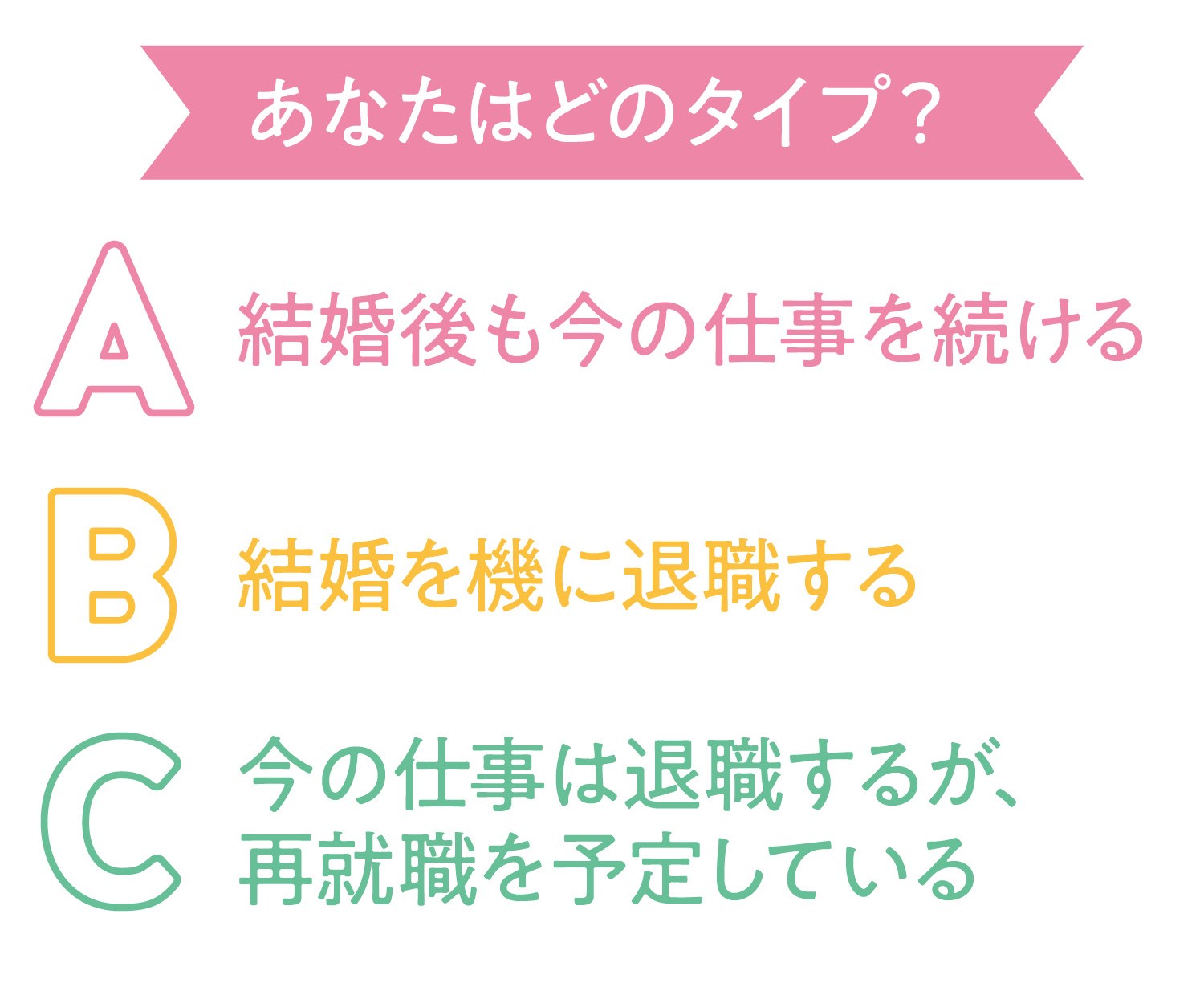

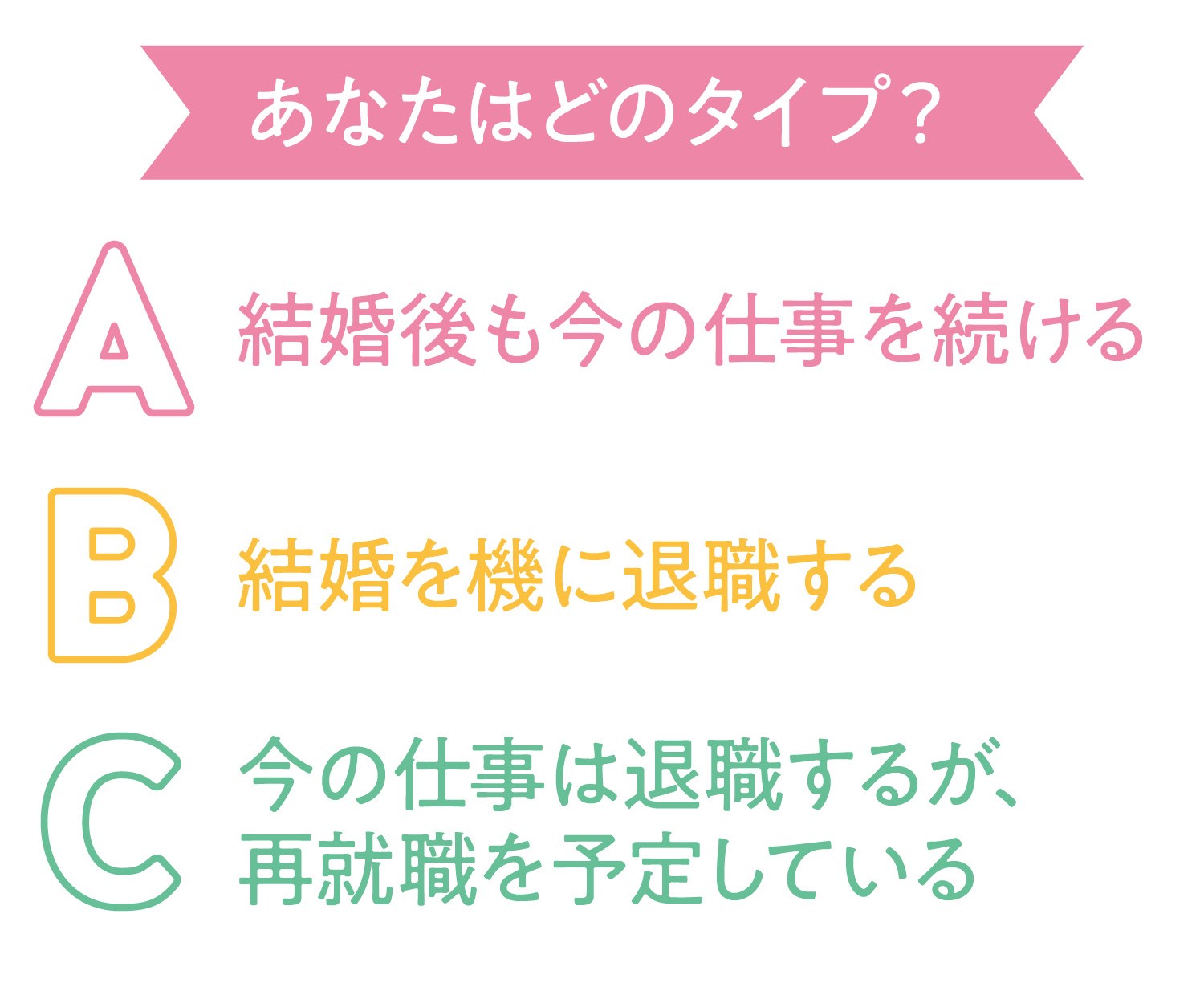

#check!|まずは自分のタイプを確認

結婚後の働き方によって、必要な手続きは大きく変わります。

まずは、下の3つのタイプのどれに当てはまるか確認して。

Aタイプはこちら

Bタイプはこちら

Cタイプはこちら

結婚に伴って必要になる職場での手続きや社会保険関連の手続き。結婚後にそのまま仕事を続けるか、退職するかによって仕事関連の手続き内容は大きく変わります。職場だけでなく役所で必要な手続きもあるので、事情に合わせて確実に手続きを行いましょう。

結婚後の働き方によって、必要な手続きは大きく変わります。

まずは、下の3つのタイプのどれに当てはまるか確認して。

結婚したら、職場に新しい氏名や住所、扶養家族などの変更手続きを行います。結婚式や新婚旅行などで長期の休暇を取る場合はその申請も必要です。

結婚に伴う手続き方法は職場により異なるので就業規則等の確認を。

変更手続きを行うことによって、健康保険と年金の氏名・住所変更、配偶者控除などの所得控除、会社によって設定されている家族手当や住宅手当といった必要な手続きは通常会社が代行してくれます。

最近では職場での旧姓(通称)使用を認める会社も増えてきていますが、その場合も会社への結婚の届け出は必要です。

結婚後に新姓に変える場合は名刺の変更や周囲への周知が必要となりますので、準備をしておきましょう。

結婚式や新婚旅行で休暇を取る場合は、職場の就業規則に従って手続きをします。長期の休みになる場合は、業務調整などの理由から少なくとも1カ月前には上司に申し出をしておきましょう。

結婚を機に退職をする場合は、その後専業主婦(夫)になるか、再就職するかで手続き方法は変わります。

引き継ぎのことも考え、1カ月前までには上司へ報告し、正式な「退職願」を提出しましょう。提出期限や提出方法は会社によって異なるので、就業規則等の確認をしてください。

退職すると職場の保険や年金加入先も変わるので、状況に応じて社会保険の手続きをします。

厚生年金に加入している配偶者(会社員)に扶養される場合は、配偶者の勤務先で扶養家族の手続きをし、健康保険と国民年金(3号)に加入をします。

ただし、見込み年収130万円未満などが扶養の条件となるので注意が必要です。

自営業や個人事業主の配偶者として専業主婦(夫)になる場合や、失業給付受給中で扶養に入れない場合などは自ら手続きをして国民健康保険と国民年金の保険料を納める必要があります。

退職前に継続して2カ月以上の被保険者期間があれば最長2年まで保険を継続することが可能です。

ただし、保険料が全額自己負担となるため、国民健康保険と比較して検討することをおすすめします。

イラスト/moko. D/mashroom design 構成・文/小田真穂(編集部)

※掲載されている情報は2022年1月現在のものです。保険や税制、各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

※この記事にある「会社員」とは公務員などを含む給与所得者を指します。

結婚準備完ぺきマニュアル

結婚準備完ぺきマニュアル