New Life Manual

覚えておきたい「お祝い」と「季節の贈り物」マナー

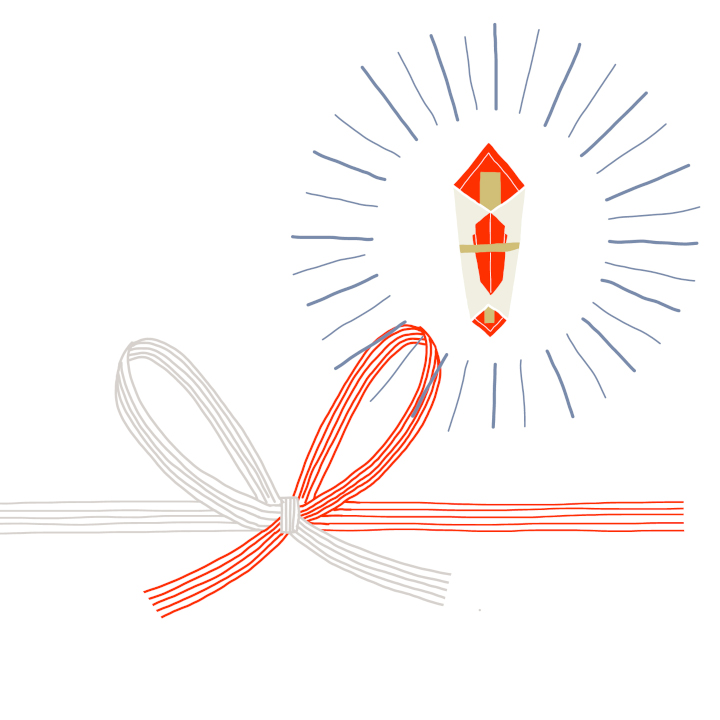

贈り物上手になるポイントは、タイミングを外さないこと。そして、目的をはっきり伝えること。祝儀袋やのし紙に表書きをするのもそのためです。贈り物のシーン別に、贈り方とお返しの基本を覚えておきましょう。

#01|節目・記念ごとのお祝いマナー

お祝いにはそれぞれ贈るのにふさわしいタイミングがあります。また、お祝いを頂いた場合にはお返しが必要な場合と、不要な場合があるので、注意が必要です。

出産祝い

ベビー服やスタイなどのベビーグッズが出産祝いの定番です。##s##母子共に無事に退院したことを確認してから##e##贈りましょう。出産後はお母さんの睡眠不足が続き、赤ちゃんの抵抗力も弱いので、##s##先にお祝いを贈り、訪問は相手が落ち着いた1~2カ月後##e##がおすすめ。

出産祝いを頂いた場合は、「内祝」としてお返しをします。

贈るときの祝儀袋と表書き

祝儀袋:紅白のちょう結びの水引・のし付き

表書き:「御祝」「御出産御祝」など

お祝い金の目安

友人・知人なら5000~1万円。親族は1万~2万円。

お返し(内祝)

お祝いを頂いてから1カ月以内に。頂いた額の3分の1~半額が目安。

お返しの品の表書き

「内祝」として子どもの名前を入れます。親族や親しい友人へのお返しなら、お礼状と子どもの写真を添えてお披露目を。

入園・入学・就職・成人式の祝い

子どもの成長と共にやって来る節目は、何かとお金がかかる時期。身内や親族は、学用品や図書カード、現金など、実用的なものを贈るのが一般的です。##s##入園・入学・就職祝いは3月中に。成人式ならお正月に##e##お祝いをしましょう。

身内のお祝い事の場合はお返しは不要ですが、親族以外からのお祝いには、ケースによってお返しを。

贈るときの祝儀袋と表書き

祝儀袋:紅白のちょう結びの水引・のし付き

表書き:「御祝」「御入学御祝」など

お祝い金の目安

入学祝いなら5000~1万円、就職・成人式なら1万~3万円。

お返し(内祝)

基本的に親族にはお返しは不要とされています。お祝いを頂いてから1カ月以内に本人が書いたお礼状を贈りましょう。入園、小学校入学祝いのお返しなら、子どもが描いた絵や記念写真を添えるのもおすすめです。

親族以外の場合はお祝いを頂いた相手のお子さんへのお祝いが、お返しの代わりになります。ただし、相手が独身者であったり、子どもが成長していてお返しする機会がない場合は、1カ月以内に、お礼状を添えて簡単なお返しの品を贈ります。

お返しの品の表書き

「内祝」として子どもの名前で。

結婚記念日

夫婦共に歩んできた歳月を祝う記念日は、子どもたちが中心になって祝ってあげたいもの。食事会やパーティを開いたり、温泉旅行をプレゼントするのも素敵です。##s##盛大に祝うのは結婚25年の「銀婚式」と50年の「金婚式」##e##。

親族の結婚祝いに招かれたときは、記念になる贈り物やお祝い金を包んで出席をしましょう。金額は、立場によって1万~5万円が目安です。

贈るときの祝儀袋と表書き

祝儀袋:紅白か金銀のちょう結び水引・のし付き

表書き:「御祝」「祝○婚式」

お祝い金の目安

金・銀婚式の場合は1万~5万円。一緒にお祝いするきょうだいや親族と相談し、立場によって金額を合わせるのが無難です。

お返し(内祝)

特に必要ありませんが、祝ってもらった夫婦の名前で簡単な記念の品を「内祝」として贈ることも。

長寿のお祝い

60歳(数え年で61歳)を迎えたら「赤いちゃんちゃんこ」を着て祝う。これは、生まれ年の干支(えと)に戻る還暦に、魔よけのために産着に使われた「赤」を着て新たな人生を祝うという意味です。

今では60歳でも現役の人が多いので、##s##本格的な長寿祝いは77歳・喜寿あたりからが一般的##e##です。

贈るときの祝儀袋と表書き

祝儀袋:紅白か金銀のちょう結びの水引・のし付き

表書き:「御祝」「寿」

お祝い金の目安

1万~5万円。一緒にお祝いするきょうだいや親族と相談し、立場によって金額を合わせるのが無難です。

お返し(内祝)

お祝いの会を開いた場合は、赤飯、紅白餅などを集まってくれた人に「内祝」として配るのが一般的です。親しくしているご近所に配ることも。

長寿のお祝い

#02|季節のごあいさつマナー

日頃の感謝を親や恩師に

##s##「御中元」と「御歳暮」は、日頃の感謝の気持ちを伝える季節のごあいさつ##e##。儀礼的に贈るより、夏休みや年末年始実家に帰省するときに手渡したり、心を込めた手紙と一緒に届けるのもおすすめです。

##s##基本的にお返しは不要##e##ですが、目上の方や親族から「御中元」を頂いたときは返礼をしましょう。お中元の時期に間に合わない場合は「暑中御伺」や「暑中御見舞」と表書きを変え、「御歳暮」を頂いた時は「御年賀」としてお礼をするのがスマートです。

金額はお付き合いの程度に合わせて3000~5000円程度が一般的です。

お中元

西日本では8月初旬から15日ごろにお中元を贈るなど、地方によって習慣の違いがあるので注意を。

暑中お見舞・暑中お伺い

お中元時期を過ぎてしまった場合は、表書きを「暑中御見舞」「暑中御伺」と表書きを変えれば、失礼になりません。

残暑お見舞・残暑お伺い

「暑中御見舞」を頂いてお礼がしたいときに。目上の方には「残暑御伺」の表書きで贈ります。

お歳暮

お正月に食べていただきたい生鮮品を贈るケースも多い。その場合は事前に相手に連絡をし、遅くても30日までには届くように手配を。

お年賀

年始訪問には菓子折り、お酒などを贈ります。また、お歳暮を贈りそびれてしまったときは、「御年賀」と表書きを変えて贈ればOKです。

寒中お見舞

寒の入りの1月6日ごろ~立春の2月3、4日ごろまでに

「御歳暮」や「御年賀」を頂いて、松の内すぎにお礼をするときは、「寒中御見舞」の表書きで。

#03|お見舞いのマナー

病気見舞いは回復した頃に

災害見舞いはすぐに

病気見舞いをする場合

入院や手術の知らせを受けたときは家族や本人に容体を聞き、##s##お見舞いに行っても迷惑にならないかの確認##e##をしましょう。病状を詳しくく知らせたくない場合もあるので、##s##しつこく聞くのはタブー##e##です。検査や手術の前後や病状が安定していないときはお見舞いを控え、家族宛てにお見舞い品やお見舞い金を送ります。

注意 派手な服装、香水はタブー

お見舞いのときは、##s##派手な服装や喪服を連想させる黒ずくめの服装は避けましょう##e##。##s##きつい香りの香水もタブー##e##です。ほかの患者さんに迷惑を掛けることもあるので、##s##大勢で押し掛けたり、子どもを連れていくのも基本的にはNG##e##です。

滞在時間は15分程度で切り上げて、同じ病室の人へも「お大事に」「お騒がせしました」の声掛けを忘れずに。

注意 気を付けたい病気見舞いの品

##s##病気が「根付く」鉢植えの花や「首から落ちる」ツバキ、「色があせる」アジサイ、「葬儀」を連想させる菊、「血」を連想させる深紅の花や香りの強いユリなどはお見舞いには不向き##e##とされます。

病気によっては食事制限もあるので、果物やお菓子など食べ物をお見舞い品にしたいときは事前に確認をしましょう。

災害見舞いをする場合

地震・台風・火災などに遭遇された方への災害見舞いは、##s##まず安否を確認してから。後片付けなどで人手が足りないようなら駆け付けて手伝う##e##のが一番ですが、事前に伺ってもよいかの確認を忘れずに。

お見舞いとして現金を送る時は、急ぎのことなので白封筒に「御見舞」と表書きして現金書留で送ります。災害見舞いのお返しは不要がルールなので、相手の負担にならない金額を送るようにしましょう。

#04|贈り物やお見舞いを

受けた側のマナー

贈り物を頂いたら早めに「お礼の連絡」をする

「お礼3日内」という言葉があるように、基本的には##s##頂き物をしたら早めに「お礼状」を出すのがマナー##e##です。親しい間柄なら届いた日にお礼の電話かメールを入れておけば、贈った相手も安心します。その後、感謝の気持ちを込めたお礼状を送りましょう。

お祝いの贈り物には「内祝い」でお返しを

結婚祝いや出産祝いなどを頂いたときは、「内々のお祝いを共に喜んでいただきたい」という意味で、「内祝」の表書きでお返しをします。

お見舞いには病気が回復したらお返しを

病気見舞いをい頂いたときは、##s##退院後1カ月以内にお返し##e##をします。

「病気を残さない」という意味で、お菓子などの消耗品を贈るのが一般的です。全快した時は「快気祝」、取りあえず退院したので身内で祝う時は「快気内祝」、長期入院になりそうなときや、回復せず他界したときなどは「御見舞御礼」の表書きを用います。お返しは、頂いた金額の半額~3分の1が一般的です。

#こんなときはどうする?

贈り物Q&A

#贈り物・訪問のマナーは

こちらもチェック

イラスト/moeko 構成・文/小田真穂(編集部)