\家計をのぞき見!/共働きカップルのお財布事情

彼との結婚生活はワクワクするけれど、家計の管理やふたりの貯蓄ってどうしたらいいのかな?と悩んでいる人も多いのでは? 共働きカップルにおすすめの共同財布の作り方には4つの方法があります。それぞれの方法を実践しているカップルをご紹介するとともに、どんなタイプの人たちにどんな方法が合っているか、ファイナンシャルプランナーがアドバイス。

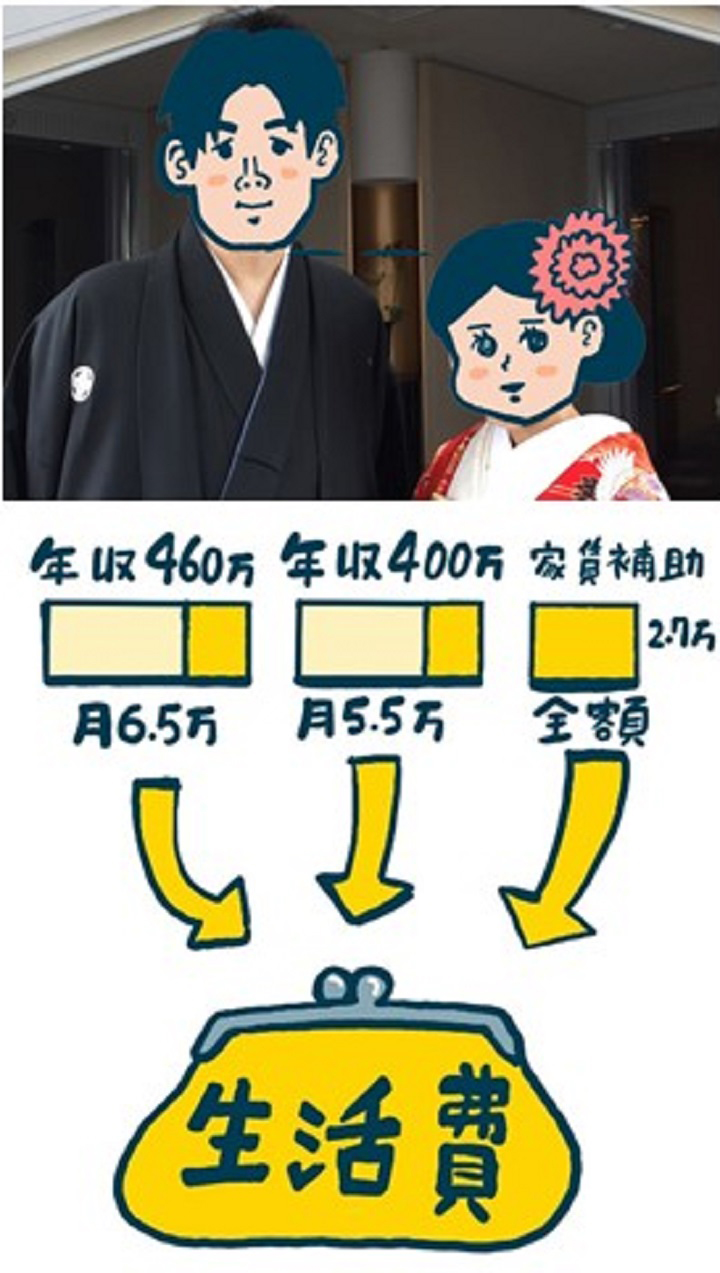

【方法1】生活費のためだけの共同財布を作る

お互いの収入の中から一定額を生活費のための口座に移し、貯蓄はそれぞれ責任を持って行う方法

エマさん夫婦の場合 年収に準じた額を生活費のお財布に。貯蓄は各自で

Q1.どうして生活費だけの共同財布にしたの?

彼から「お金の管理はそれぞれで」と言われ、ふたりで使う生活費用の口座を作ることにしました。お小遣い制の友達が、奥さんともめているのを見て、すべて共同管理にするのは嫌だと思ったみたい。彼は貯蓄もできていたし、私も趣味の株式投資を続けたかったので、OKしました。

Q2.共同財布に入れる金額はどう決めた?

1カ月にかかる生活費を計算し、年収に応じて公平に割合を決めました。たいてい毎月残るので、余りはそのまま貯めています。

Q3.メリット・デメリットは?

自分のお金を自分で管理できるのでストレスがありません。私の場合、「自由に使える」というよりも、「自分のペースでバリバリ貯めていける」のがメリットと思っています。また、生活費を1つの口座で管理できるので、家計の収支が一目瞭然で明確。

でも、彼の正確な貯蓄額が分からないので、私の貯蓄額を時々彼に伝え、「頑張ってるな」とか「やばい! 追い付かれる」とか思って調整してくれれば……と思っています。

From ファイナンシャルプランナー丸山さん

この方法はエマさんご夫婦のように、ふたりとも金銭感覚がしっかりしていて、貯蓄がちゃんとできる人たち向きです。無駄遣いをし過ぎることがなく、買い物をするときはポイントカード、食事をするときはクーポンを活用するようなタイプの人たちだったら、良いでしょう。相手が「本当に貯蓄してくれるかな?」と気になる場合や、自分がきちんと貯蓄していけるか不安な場合は、違う方法をとって。

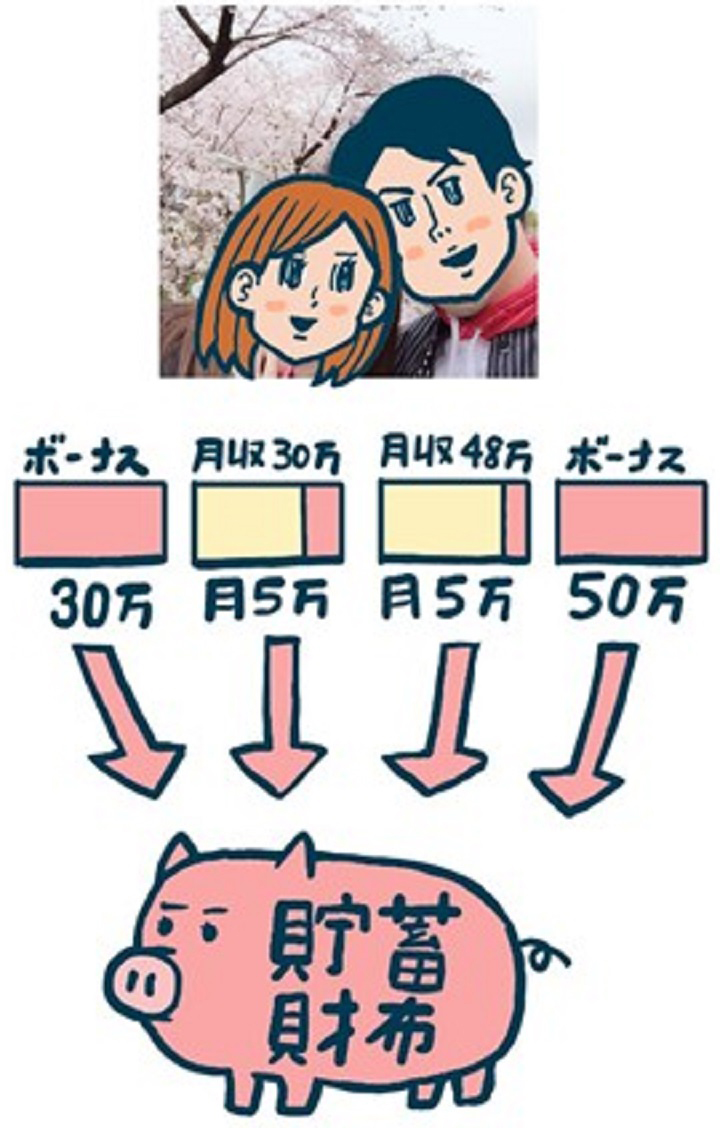

【方法2】貯蓄のためだけのお財布を作る

お互いの収入の中から一定額を貯蓄のための口座に移し、生活費は「家賃と水道光熱費は彼、食費と日用品は彼女が出す」など分担するか、一方の収入だけから出す方法

まりさん夫婦の場合 毎月5万円ずつ貯蓄用の財布に。生活費は全額彼負担

Q1.どうして貯蓄だけの共同財布にしたの?

生活費は収入が多い彼のお財布から出すことにしましたが、お互い、お小遣い制にするのが嫌だったので、生活費用のお財布は作らないことにしました。ただ、「ふたり共有の貯蓄はしておこう」という話になり、「貯めると決めた金額以外はそれぞれ好きなように使おう」ということに。

Q2.共同財布に入れる金額はどう決めた?

私の収入を基準に、貯蓄に回しても無理がない金額にしました。彼にはもう少し毎月の額を多く……とも思ったけれど、生活費の負担もあるので、同額に。

Q3.メリット・デメリットは?

私自身が家計を管理することが苦手なので、気持ちがラク。お互い干渉し過ぎず、いい距離感を保てているような気がします。

でも、決めた貯蓄以外のお金の使い方が自由だと、個々の貯蓄も自由なので、今後に備えて十分な貯蓄ができるかな?という不安もあります。なので、様子を見て、毎月のふたりの貯蓄額を変更することも考えています。

From ファイナンシャルプランナー丸山さん

しっかり貯蓄ができるので、良い方法の一つです。自由度が欲しい共働きカップル、特にお互いの収入が同じくらいの人たちにも向いていますね。その場合、まりさんたちと違って生活費は分担がおすすめ。その分担がなぁなぁにならないように、「どちらが何を出す」ときっちり決めておくことが大切です。また今後、妊娠・出産などで妻の収入が減る・なくなる場合、どうするかも決めておきましょう。

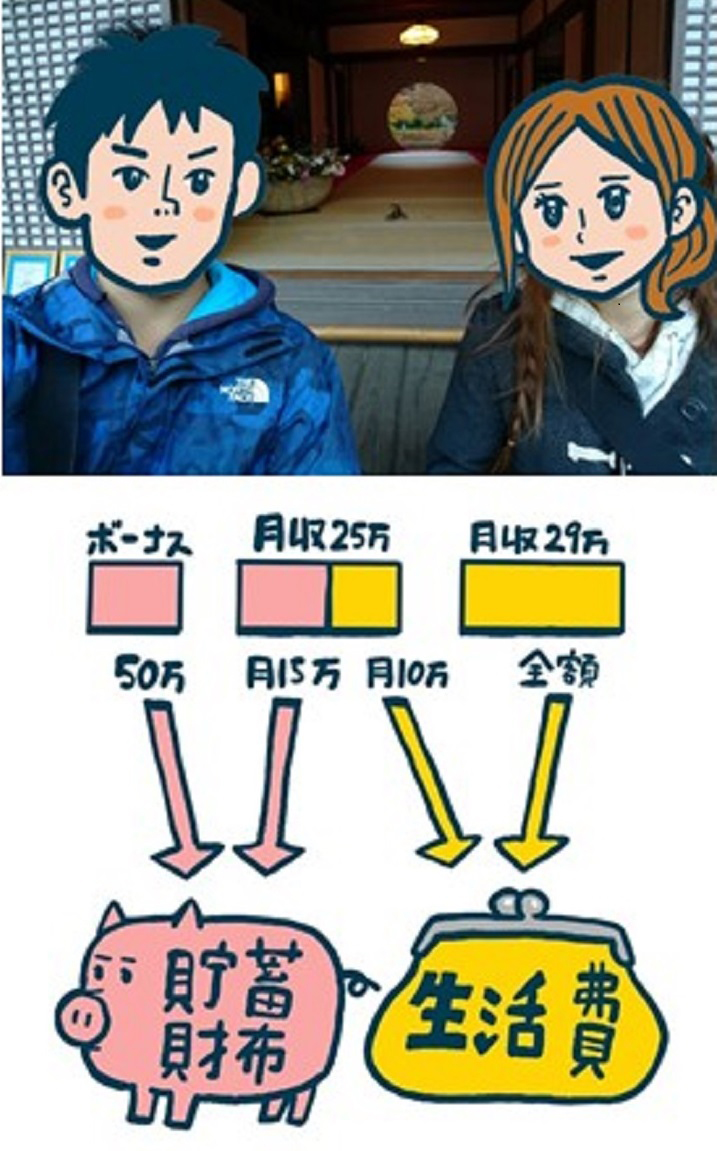

【方法3】生活費と貯蓄兼用の共同財布を作る

お互いが1つの口座に、生活費と貯蓄分を入金。ふたりの全収入をまとめてしまう方法もあれば、決めた金額を入金し、残りの収入は各自好きなようにする方法も。

なっちゃんさん夫婦の場合 共同口座から生活費を出し、残った額を貯蓄に

Q1.どうして生活費も貯蓄も同じ共同財布にしたの?

ふたりとも趣味や旅行、飲み会の頻度が異なるので、お小遣いは自由にしたかったのです。だから一定額を共同の口座へ入金。それを生活費に回し、余った分を貯蓄とすることにしました。

Q2.共同財布に入れる金額はどう決めた?

年収があまり変わらないため、平等に負担し合うことにしました。そして家賃、水道光熱費、食費、日用品、通信費、保険、娯楽費などにかかる金額をざっくり計算。その合計以上で、お互い無理がない金額から始めようということになって、若干緩めですが、10万円にしました。ボーナスは変動があるため、割合で入れることに。これから子どもやマイホームなどを検討することになったら、金額を上げていきたいと思います。

Q3.メリット・デメリットは?

日頃の買い物は共通口座から引き落としのデビットカードで支払い、光熱費などの引き落としもその口座から。お金の管理がラクな上、残った金額をふたりの貯蓄にすることができて、便利です。

デメリットは共同口座に入金すると決めた金額以外が、ブラックボックスになってしまうこと。自分の口座に残っているお金は「ふたりのお金」という意識が低く、散財しがちに。

From ファイナンシャルプランナー丸山さん

なっちゃんさんたちのように、それなりに収入がある夫婦なら、共同財布に移す額を一定額にしても良いですが、お互いの年収が100万~200万円くらいで家計に余裕がなかったら、ふたりの収入を全て一つのお財布にして管理するのがおすすめ。ただし毎月余った生活費を貯蓄にするよりも、財形貯蓄や積立預金で先取り貯蓄してから残りのお金でやりくりしましょう。家計簿アプリなどを使って夫婦で支出を共有して予算に納めるようにすると◎。

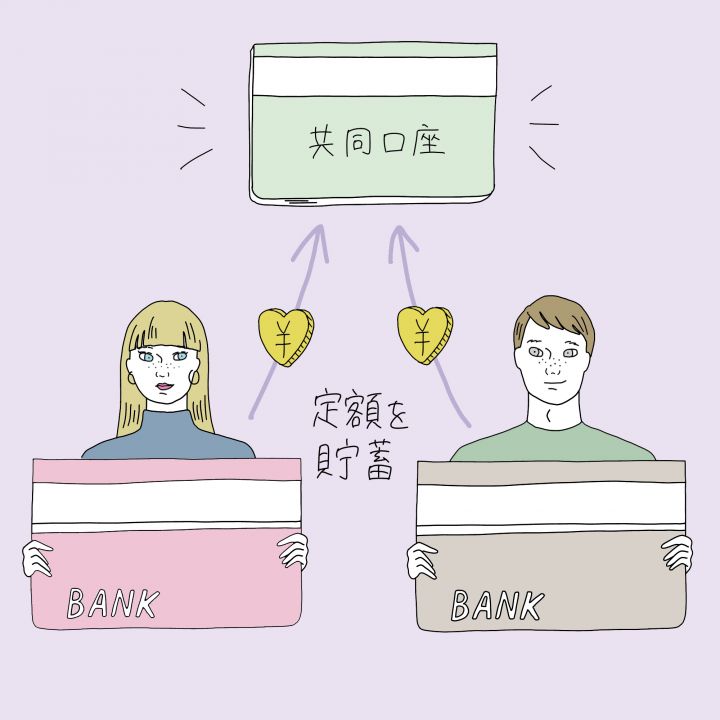

【方法4】生活費と貯蓄用のお財布を別々に作る

生活費用の口座と、貯蓄用の口座を分けて、2つのお財布を作り、それぞれの口座に金額を決めてお互いの収入を入れる方法

やっすんさん夫婦の場合 互いの全収入が共同財布。その一部を毎月積み立て

Q1.どうして生活費と貯蓄の共同財布を分けたの?

私はお金の管理が苦手。わが家はクレジットカードで決済しているものも多く、私の収入が入る口座を引き落とし専用にし、彼の収入が入る口座を現金で払うものに使い、管理を彼に任せました。ふたりのお金の動きがよく分かって良いです。毎月、定額預金口座に積み立てすることにしたのは、将来のことを考えて、着実に貯めておきたかったから。

Q2.共同財布に入れる金額はどう決めた?

私の口座はクレジットの引き落としでほぼなくなります。なので、貯蓄は、彼の収入から毎月給料の支給日に定額預金口座に移すことに。積立額は食費やお小遣いなどを除いた額としました。

Q3.メリット・デメリットは?

金銭面での隠し事が一切なくなり、それが夫婦円満の秘訣(ひけつ)になっている気がしています。クレジットカードも家族カードにして一括管理! 気が付けば、自然とお金が貯たまっているのもうれしいですね。デメリットは、カード払いするときも、お小遣い以上のお金が必要になったときも、彼に相談しなくてはいけないこと。ときどき、使い過ぎて彼にチクチク言われることも。

From ファイナンシャルプランナー丸山さん

将来に備えた貯蓄も目に見える状況でしっかりとでき、生活費の管理もしやすい理想的な方法。ふたりの収入がそれなりにあるカップルにおすすめです。2つの共同財布に入れる金額は、やっすんさんたちのように全収入ではなく、一定額でもOK。そうすれば、お互い自由になるお金も作れます。

From 編集部

ふたりにとってベストな共同財布の作り方を相談して

お互いに収入がある共働き夫婦だからこそ、ふたりのお金の管理方法にはさまざまな可能性が。ふたりの収入や性格、金銭感覚などを確認し合い、把握した上で、お互いに納得度の高い家計の管理方法を試してみて。

丸山晴美 ファイナンシャルプランナー

「自分の家を持ちたい」という思いから節約生活を始め、節約アドバイザー、消費生活アドバイザー、ファイナンシャルプランナーとしてテレビなどでも活躍。ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスをしている。著書に『「貯まる女」になれる本』、『定年後に必要なお金「新・基本のキ」』など。

「どんな家計管理方法でやりくりするにせよ、計画的な貯蓄計画は重要です。結婚から子どもが生まれるまでの間は、お金が貯めやすい時期です。少なくとも毎月の手取り収入の3割、ボーナスは7割を貯蓄にして、住宅購入、子育て費用、老後の費用などこれから予想される大型出費にできるだけ備えましょう。

取材・文/渡邊博美 イラスト/沼田光太郎 構成/可児愛美(編集部) 取材協力/ゼクシィ保険カウンター

※掲載されている情報は2018年12月時点のものです

※記事内のコメントは、2018年10月に実施した「ゼクシィ花嫁1000人委員会」メンバー181人へのアンケートによるものです

- 保険・家計

- 新婚生活

- 結婚決まりたて

- お金

- お金実例

- 新婚の家計

- スッキリしたい

- 安心したい